ハクビシンを撃退しても戻ってくる理由は?【餌と安全な寝床が魅力的】再侵入を防ぐ3つの長期的対策

【この記事に書かれてあること】

ハクビシンを撃退したのに、またしても庭を荒らされた経験はありませんか?- ハクビシンが繰り返し戻ってくる主な理由を解説

- 一時的な対策では効果が薄い理由と長期的視点の重要性

- 物理的バリアと化学的忌避剤の効果の持続性を比較

- 光と音による撃退方法の効果的な使い方を紹介

- 地域ぐるみの対策で持続的な効果を得る方法

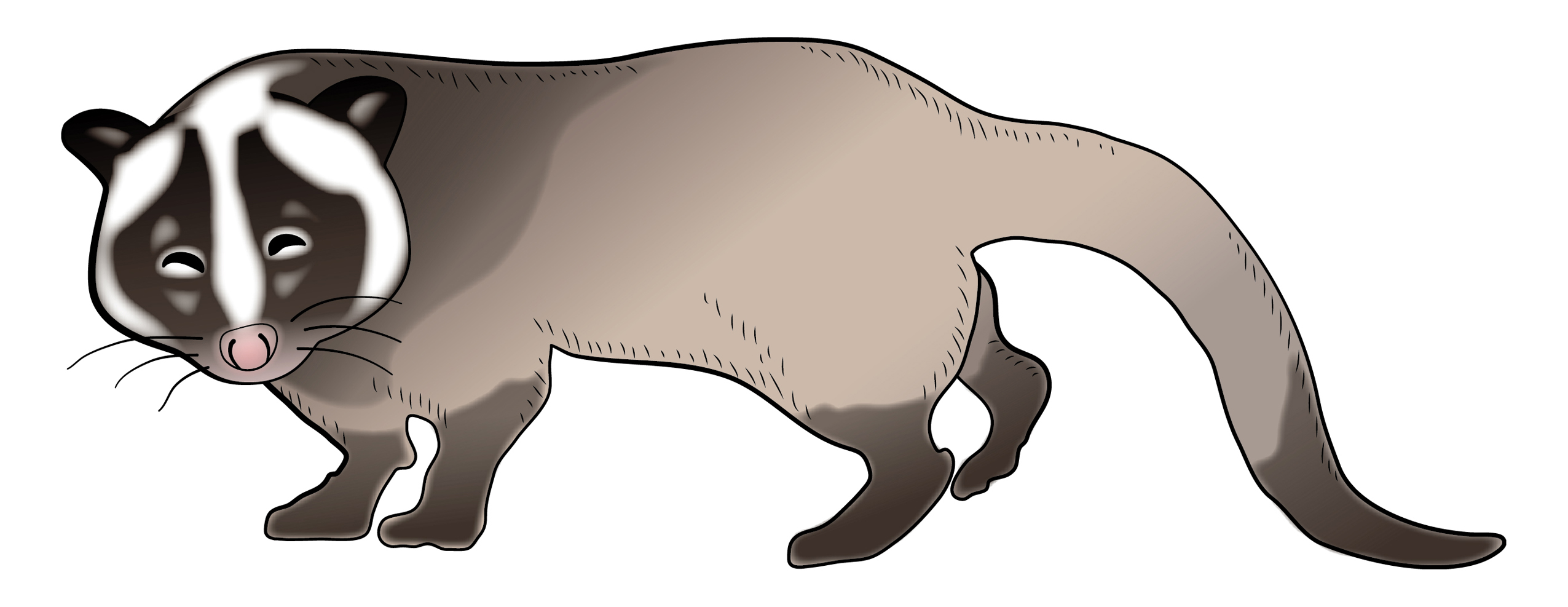

実は、ハクビシンは驚くほど執念深い動物なのです。

一時的な対策では効果が薄いことをご存知でしょうか。

この記事では、ハクビシンが繰り返し戻ってくる理由を解明し、効果的な長期対策をご紹介します。

物理的バリアと化学的忌避剤の比較、光と音を使った撃退法など、持続的な効果を得るための秘訣をお教えします。

地域ぐるみの対策で、ハクビシン問題を根本から解決しましょう!

【もくじ】

ハクビシンが撃退後も戻ってくる原因と対策

ハクビシンが執念深く戻ってくる「3つの理由」に注目!

ハクビシンが何度も戻ってくる理由は、主に3つあります。餌の魅力、安全な寝床、そして広い行動範囲です。

まず、餌の魅力について考えてみましょう。

ハクビシンにとって、人間の家の周りは宝の山なんです。

「わぁ、おいしそうな果物がたくさんある!」と、ハクビシンは目を輝かせています。

果樹園や家庭菜園は、彼らにとって天国のような場所。

一度美味しい思いをしたら、そう簡単には諦められません。

次に、安全な寝床の存在です。

ハクビシンは、屋根裏や物置などの隙間を見つけると、「ここなら安心して眠れそう」と考えます。

人間の家は、天敵から身を守る絶好の隠れ家なんです。

最後に、広い行動範囲があります。

ハクビシンは、一晩で2?3キロメートルも移動できる能力を持っています。

つまり、一度追い払っても、すぐに戻ってこられるわけです。

- 豊富な餌場所(果樹園、家庭菜園など)

- 安全な寝床(屋根裏、物置の隙間など)

- 広い行動範囲(一晩で2?3キロメートル)

「一時的な対策じゃダメなんだ」と気づくことが、効果的な撃退の第一歩になります。

撃退しても再侵入!餌と寝床が「最大の魅力」

ハクビシンにとって、餌と寝床は最大の魅力です。この2つがある限り、何度撃退しても戻ってくる可能性が高いのです。

まず、餌の魅力について詳しく見てみましょう。

ハクビシンは雑食性で、果物や野菜が大好物です。

特に、熟した果実には目がありません。

「うわぁ、あのリンゴおいしそう!」とハクビシンは思っているはず。

庭に放置された果実や、生ゴミは彼らにとって格好の餌場になってしまいます。

次に、寝床の重要性について考えてみましょう。

ハクビシンは安全で快適な寝床を求めています。

人間の家は、そんな彼らの要求を完璧に満たしてしまうのです。

屋根裏や物置の隙間は、雨風をしのげる上に、天敵からも身を守れる理想的な場所なんです。

- 餌の魅力

- 熟した果実(リンゴ、ブドウなど)

- 野菜(トマト、キュウリなど)

- 放置された生ゴミ

- 寝床の魅力

- 屋根裏の隙間

- 物置の隅

- 壁の中

しかし、ハクビシンにとっては「あそこに行けば美味しい食べ物があるし、安全に眠れる」という記憶が残っているんです。

だからこそ、餌と寝床の両方を同時に対策することが重要になってくるのです。

ハクビシンの行動範囲は意外と広い!「2?3km」が常識

ハクビシンの行動範囲は、私たちの想像以上に広いのです。なんと、一晩で2?3キロメートルも移動できるんです。

これが、撃退しても戻ってくる大きな理由の一つになっています。

まず、この行動範囲の広さがどれほどのものか、具体的にイメージしてみましょう。

2?3キロメートルというと、だいたい駅から駅の距離くらいです。

「えっ、そんなに遠くまで行くの!?」と驚く人も多いはず。

この広い行動範囲のおかげで、ハクビシンは様々な利点を得ています。

- 餌場所の選択肢が増える

- 危険を感じたら別の場所に移動できる

- 繁殖相手を見つけやすい

- 季節による環境の変化に対応できる

「ここダメなら、となりの家に行こう」とハクビシンは考えているかもしれません。

この広い行動範囲を考えると、個人の家だけで対策をしても限界があることがわかります。

「隣の家は対策してないから、うちに来ちゃうんだよね…」という状況が起こりやすいんです。

だからこそ、地域ぐるみでの対策が非常に重要になってきます。

一軒だけでなく、近隣全体でハクビシン対策に取り組むことで、より効果的な撃退が可能になるのです。

一時的な対策はNG!「根本的な環境改善」が不可欠

一時的な対策だけでは、ハクビシンの問題は解決しません。根本的な環境改善が不可欠なのです。

なぜなら、一時的な対策はハクビシンを一時的に追い払うだけで、根本的な原因を解決していないからです。

まず、一時的な対策の例を見てみましょう。

- 大きな音を出して驚かせる

- 光で威嚇する

- 臭いの強いスプレーを使う

でも、「ちょっと怖かったけど、また美味しい餌があるかも」とハクビシンは考えてしまうんです。

では、根本的な環境改善とは何でしょうか?

それは、ハクビシンを引き寄せる要因を取り除くことです。

具体的には以下のような対策が効果的です。

- 餌となる果実や野菜の管理を徹底する

- 生ゴミを適切に処理し、外に放置しない

- 建物の隙間を完全に塞ぐ

- 庭や周辺の整備を行い、隠れ場所をなくす

継続的に実施することが極めて重要なんです。

「面倒くさいなぁ」と思うかもしれませんが、長期的に見れば、一時的な対策を繰り返すよりも効果的で負担が少なくなります。

根本的な環境改善は、ハクビシンにとって「ここはもう魅力的な場所じゃない」と思わせることが目的です。

そうすることで、自然とハクビシンは別の場所を探すようになり、持続的な効果が期待できるのです。

効果的な長期的対策と環境改善の重要性

物理的バリアvs化学的忌避剤!持続性の違いに驚愕

ハクビシン対策には、物理的バリアと化学的忌避剤の2つの方法がありますが、持続性では物理的バリアの方が優れています。物理的バリアとは、ネットやフェンスなどを使ってハクビシンの侵入を防ぐ方法です。

例えば、庭に2メートル以上の高さのネットを張り巡らせると、ハクビシンは簡単に越えられません。

「えっ、2メートルも必要なの?」と驚く方もいるでしょう。

でも、ハクビシンは意外とジャンプ力があるんです。

一方、化学的忌避剤は、ハクビシンの嫌いな匂いを利用して寄せ付けない方法です。

市販の忌避剤や、唐辛子スプレーなどがこれにあたります。

では、なぜ物理的バリアの方が持続性が高いのでしょうか?

- 物理的バリアは一度設置すれば長期間効果が続く

- 化学的忌避剤は定期的な散布が必要

- ハクビシンは忌避剤の匂いに慣れてしまう可能性がある

- 雨や風で忌避剤が流されてしまうことも

ただし、物理的バリアにも注意点があります。

隙間を作らないことが重要です。

ちょっとした隙間からハクビシンが侵入してしまうと、せっかくの対策が水の泡になってしまいます。

「でも、物理的バリアって見た目が悪くない?」という心配もあるでしょう。

確かに、大きなネットやフェンスは景観を損なう可能性があります。

そこで、植物を絡ませたグリーンフェンスを使うなど、見た目にも配慮した工夫が効果的です。

結局のところ、物理的バリアと化学的忌避剤を組み合わせるのが最も効果的な対策方法なんです。

長期的な視点で考えると、手間は少し多くなりますが、確実にハクビシン対策ができるはずです。

光による撃退vs音による撃退!どちらが効果的?

ハクビシンを撃退する方法として、光と音の利用がよく知られていますが、実は光による撃退の方が効果が持続しやすいんです。まず、光による撃退方法を見てみましょう。

ハクビシンは夜行性の動物なので、突然の明るい光に弱いという特徴があります。

例えば、人感センサー付きのライトを設置すると、ハクビシンが近づいたときに自動で点灯して、びっくりさせることができます。

一方、音による撃退は、例えばラジオを低音量で夜通し流したり、風鈴を取り付けたりする方法があります。

人の気配を演出したり、予期せぬ音でハクビシンを警戒させる効果があります。

では、なぜ光の方が効果が持続しやすいのでしょうか?

- ハクビシンは光に対する警戒心が強い

- 音は慣れてしまう可能性が高い

- 光は視覚的な刺激なので、直接的な脅威と感じやすい

- 音は環境音と区別がつきにくくなることがある

「ギャッ!また光った!ここは危険だ!」(光による撃退)

「ん?また音がする。でも、前も大丈夫だったし...」(音による撃退)

ただし、光による撃退にも注意点があります。

光の種類や点灯パターンを時々変えることが大切です。

同じパターンの光だと、ハクビシンが慣れてしまう可能性があるからです。

また、近隣への配慮も忘れずに。

強すぎる光は、ご近所さんの迷惑になってしまいます。

「うちの光対策で隣の家が眠れない!なんてことにならないように気をつけましょう。理想的なのは、光と音を組み合わせた対策です。

例えば、人感センサー付きライトと風鈴を一緒に設置するのがおすすめです。

これなら、視覚と聴覚の両方からハクビシンを驚かせることができます。

光と音、どちらも長期的に効果を発揮させるには、定期的な変化を加えることがポイントです。

ハクビシンに「ここは危険な場所だ」と思わせ続けることが、持続的な撃退につながるのです。

季節による対策の違い!「春夏秋冬」別アプローチ

ハクビシン対策は季節によって変える必要があります。なぜなら、ハクビシンの行動パターンや食べ物の好みが季節によって変化するからです。

まずは、春の対策から見ていきましょう。

春はハクビシンの繁殖期です。

この時期、彼らは子育てのための安全な巣を探しています。

「うちの屋根裏、最高の子育て場所じゃない?」なんて思われないように、建物の点検と補修が重要です。

特に、屋根や壁の隙間をしっかりふさぐことがポイントです。

夏になると、果物や野菜が豊富になります。

ハクビシンにとっては、まさに「ごちそうの季節」というわけです。

この時期は、果樹園や家庭菜園の管理が特に重要になります。

例えば、熟した果実はすぐに収穫する、地面に落ちた果実はすぐに片付けるといった対策が効果的です。

秋は、冬に備えてハクビシンが活発に食べ物を探す季節です。

この時期、彼らは体重を増やそうと必死なんです。

「冬を越すためには、今のうちに食べなきゃ!」とハクビシンは考えています。

そのため、落ち葉の中に隠れた木の実や、収穫し忘れた野菜にも注意が必要です。

冬は、ハクビシンの活動が比較的低下する季節です。

しかし、油断は禁物です。

餌が少なくなるこの時期、彼らはより一層人家に近づいてくる可能性があります。

暖かい屋内に侵入しようとする可能性も高まります。

各季節の対策をまとめると、こんな感じです:

- 春:巣作り対策(建物の点検・補修)

- 夏:果樹・野菜の管理(早めの収穫、落果の除去)

- 秋:庭の清掃(落ち葉・木の実の除去)

- 冬:侵入防止対策(建物の隙間封鎖)

「ふむふむ、今の季節はこんな対策が効果的なんだな」と、カレンダーを見ながら対策を立てていくのがおすすめです。

ただし、どの季節でも共通して言えるのは、餌となるものを放置しないということ。

生ゴミの管理や、ペットフードの片付けは季節を問わず重要です。

これらの基本的な対策を怠らず、そのうえで季節ごとの特別な対策を行うことで、より効果的にハクビシンを寄せ付けない環境を作ることができるのです。

侵入経路の完全封鎖!「0.1mmの隙間」も見逃すな

ハクビシン対策の要は、侵入経路を完全に封鎖すること。驚くべきことに、ハクビシンはわずか0.1ミリメートルの隙間さえあれば、そこを広げて侵入してしまう可能性があるんです。

「えっ、0.1ミリ?針の穴みたいなものじゃない!」と驚く方も多いでしょう。

そうなんです。

ハクビシンの執念深さと器用さは、私たちの想像をはるかに超えているんです。

では、どうやって隙間を見つけ、封鎖すればいいのでしょうか?

ここがポイントです。

- 目視点検:建物の外周をくまなくチェック

- 煙テスト:怪しい箇所に煙を当てて、漏れがないか確認

- ライトテスト:夜に外から室内を照らし、光が漏れる箇所を特定

- 定期的な点検:少なくとも季節ごとに実施

- 屋根と壁の接合部

- 窓やドアの周り

- 配管や電線の貫通部

- 換気口や排水口

大丈夫です。

コツさえつかめば、意外と簡単に見つけられるようになります。

例えば、壁に沿ってゆっくりと手をなでるように動かしてみてください。

わずかな凹凸や風の通り道を感じ取れるはずです。

また、雨の日に点検するのも効果的です。

水の侵入経路がハクビシンの侵入経路になることが多いからです。

隙間を見つけたら、すぐに封鎖しましょう。

使用する材料は、ハクビシンが噛み破れないような頑丈なものを選びます。

金属製の網や、硬質プラスチック、セメントなどがおすすめです。

ただし、通気や排水を妨げないよう注意が必要です。

完全に塞いでしまうと、建物にカビや腐食の問題が生じる可能性があります。

適切な換気口や排水口は残しつつ、それらにはハクビシン侵入防止用の特殊な蓋や網を取り付けるのがベストです。

「こんなに気を付けても、本当に防げるの?」と不安に思う方もいるでしょう。

確かに、100%の防御は難しいかもしれません。

でも、こうした細やかな対策を積み重ねることで、ハクビシンの侵入リスクを大幅に減らすことができるんです。

根気のいる作業ですが、愛する我が家を守るためと思えば、頑張れるはずです!

餌の管理が鍵!「果実の即時除去」で誘引を防ぐ

ハクビシン対策の要となるのが、餌の管理です。特に重要なのが「果実の即時除去」。

熟した果実や落果を放置すると、ハクビシンを誘引してしまう大きな原因になるんです。

まず、ハクビシンの大好物リストを見てみましょう。

- 果物:柿、ブドウ、イチジク、スイカなど

- 野菜:トマト、ナス、キュウリなど

- 穀物:トウモロコシ、米など

- その他:小魚、昆虫、小動物など

そう、ハクビシンは雑食性で、実に様々なものを食べるんです。

では、具体的にどのように餌の管理をすればいいのでしょうか?

ポイントは以下の通りです。

- 熟した果実はすぐに収穫する

- 地面に落ちた果実は即座に拾い上げる

- 収穫しきれない果実は早めにもぎ取る

- 生ゴミは密閉容器に入れ、外に放置しない

- コンポストは蓋付きの容器を使用する

「秋の味覚」と言われる柿やブドウは、ハクビシンにとっても絶好のごちそう。

「あ、あの柿、熟れてきたな。明日収穫しようか」なんて思っていると、その夜にハクビシンに先を越されてしまうかもしれません。

果実の即時除去は、確かに手間がかかります。

でも、これをしっかりと行うことで、ハクビシンを寄せ付けない環境づくりの大きな一歩となるんです。

「でも、毎日チェックするのは大変...」という声が聞こえてきそうですね。

確かに、忙しい日々の中で、毎日庭をチェックするのは難しいかもしれません。

そんなときは、ご家族や近所の方と協力するのがおすすめです。

例えば、「今日はお隣さんが見回り、明日は私が見回る」といった感じで、当番制にするのも良いでしょう。

また、果樹の本数を減らしたり、ネットで覆ったりするのも効果的です。

「美味しい果実を諦めるなんて...」と思う方もいるかもしれませんが、ハクビシン対策と美味しい果実づくりの両立は可能です。

例えば、一部の木だけを重点的に管理し、それ以外はネットで覆うといった方法もあります。

餌の管理は、ハクビシン対策の中でも最も基本的で重要な取り組みです。

「ここには食べ物がない」とハクビシンに思わせることができれば、自然と彼らは別の場所を探すようになります。

地道な作業ですが、長期的に見ればとても効果的な対策なんです。

地域ぐるみの対策で持続的な効果を実現

隣家との連携が重要!「情報共有」で被害を防ぐ

ハクビシン対策は、隣家との連携が重要です。情報共有を密に行うことで、より効果的な被害防止が可能になります。

まず、なぜ隣家との連携が大切なのでしょうか?

それは、ハクビシンの行動範囲が想像以上に広いからです。

「うちの庭だけ対策すればいいや」なんて思っていると、とんでもない!

ハクビシンは一晩で2?3キロメートルも移動できるんです。

では、具体的にどんな情報を共有すればいいのでしょうか?

以下のポイントが重要です。

- ハクビシンの目撃情報

- 被害の種類と場所

- 効果のあった対策方法

- うまくいかなかった対策

- 餌になりそうな果樹や野菜の収穫時期

「昨日の夜、うちの庭でハクビシンを見たよ!」

「えっ、本当?うちも気をつけなきゃ」

「そういえば、私の家の柿の木、もうすぐ実が熟すんだ」

「じゃあ、みんなで見回りを強化しよう!」

このように情報を共有することで、地域全体でハクビシンの動きを把握できます。

そして、みんなで協力して対策を講じることができるんです。

ただし、注意点もあります。

ハクビシンの被害で近所トラブルにならないよう、冷静な対応が必要です。

「隣の家が対策してないからうちに来るんだ!」なんて責めるのはNG。

お互いに協力し合う姿勢が大切です。

情報共有の方法としては、町内会や自治会の集まりを利用するのが効果的です。

定期的な会合で、ハクビシン対策の時間を設けるのもいいでしょう。

また、ご近所同士のLINEグループを作るのも手軽で良い方法です。

このように、隣家との連携を密にすることで、ハクビシン対策の効果は格段に上がります。

「ハクビシンVSご近所パワー」、さあ、みんなで力を合わせて対策を始めましょう!

地域一斉の餌除去作戦!「1か月で効果」が現れる

地域ぐるみで餌除去作戦を実施すれば、なんと1か月程度で効果が現れることがあります。これは、ハクビシン対策の中でも特に効果的な方法なんです。

まず、なぜ地域一斉の餌除去が効果的なのでしょうか?

それは、ハクビシンの行動範囲が広いからです。

一軒だけで対策しても、隣の家に餌があればハクビシンは簡単に移動してしまいます。

でも、地域全体で餌をなくせば、ハクビシンは「ここには美味しいものがない」と判断して、別の場所へ移動せざるを得なくなるんです。

具体的な餌除去作戦のポイントは以下の通りです。

- 落果の即時撤去

- 生ゴミの適切な管理

- ペットフードの片付け

- 野菜くずの堆肥化の工夫

- 果樹の早めの収穫

でも、みんなで協力すれば、それほど負担にはなりません。

例えば、町内会で「ハクビシン対策月間」を設定し、みんなで一斉に取り組むのはどうでしょうか。

ある地域では、こんな取り組みをして成功したそうです。

「よーし、今月は徹底的に餌をなくすぞー!」

「私が見回り隊長をやるわ!」

「僕は、みんなの庭の落ち葉拾いを手伝うよ」

こんな感じで、ご近所総出で餌除去に取り組んだそうです。

そして、驚くべきことに、たった1か月でハクビシンの姿が見られなくなったとか。

「うそー!本当に効果あるの?」と半信半疑かもしれません。

でも、実際に多くの地域で効果が報告されているんです。

ただし、注意点もあります。

1回きりの対策では不十分です。

定期的に、少なくとも年に2?3回は地域一斉の餌除去作戦を行うことをおすすめします。

特に、果実が豊富になる夏から秋にかけては重点的に実施しましょう。

このように、地域一斉の餌除去作戦は、手間はかかりますが、非常に効果的なハクビシン対策なんです。

「よーし、みんなで頑張るぞ!」という気持ちで、地域ぐるみで取り組んでみてはいかがでしょうか。

フェンス設置は高さが命!「2m以上」が鉄則

ハクビシン対策でフェンスを設置する場合、高さが命です。なんと、2メートル以上の高さが鉄則なんです。

「えっ、そんなに高くしなきゃダメなの?」と驚く方も多いでしょう。

でも、これには理由があるんです。

まず、ハクビシンの驚くべき身体能力について知っておく必要があります。

- 垂直跳びで1.5メートル以上跳躍可能

- 木登りが得意で、垂直な壁面も器用によじ登る

- 体が柔軟で、小さな隙間もすり抜けられる

「でも、そんな高いフェンス、見た目が悪くない?」という心配も分かります。

そこで、フェンスの種類や設置方法を工夫してみましょう。

効果的なフェンスの特徴は以下の通りです。

- 高さ2メートル以上

- 目の細かい金網を使用

- 上部を外側に30センチほど折り返す

- 地面との隙間をなくす

- 耐久性の高い素材を選ぶ

これにより、ハクビシンが上部からよじ登ろうとしても、ひっくり返ってしまうんです。

「ワォ、これは賢い方法だね!」

ただし、フェンスだけで完璧な防御はできません。

フェンスと建物の間に木がある場合、そこを伝って侵入される可能性があります。

「あれ?フェンス越えてないのに家に入ってる!」なんてことにならないよう、周辺の環境にも注意が必要です。

また、見た目の問題を解決するには、緑のカーテンを作るのがおすすめです。

つる性の植物をフェンスに這わせれば、見た目も良くなり、追加の障害物にもなります。

一石二鳥ですね。

フェンスの設置は、確かに手間とコストがかかります。

でも、長期的に見ればとても効果的な対策なんです。

「よし、これで我が家は要塞だ!」なんて気分で、しっかりとしたフェンスを設置してみてはいかがでしょうか。

生ゴミの管理を徹底!「密閉容器」の活用がポイント

ハクビシン対策で見落としがちなのが、生ゴミの管理です。実は、しっかりと管理すれば大きな効果が得られるんです。

その秘訣は「密閉容器」の活用にあります。

まず、なぜ生ゴミの管理が重要なのでしょうか?

それは、ハクビシンにとって生ゴミが格好の餌場になるからです。

「えっ、ハクビシンって生ゴミも食べるの?」と驚く方もいるでしょう。

はい、ハクビシンは雑食性で、生ゴミの中の野菜くずや果物の皮なども喜んで食べてしまうんです。

では、具体的にどんな対策が効果的でしょうか?

以下のポイントを押さえましょう。

- 密閉性の高い容器を使用する

- ゴミ出しは収集日の朝に行う

- 生ゴミは水気をよく切る

- においの強い生ゴミは冷凍保存

- コンポストを使う場合は蓋付きのものを選ぶ

「普通のゴミ箱じゃダメなの?」という声が聞こえてきそうですね。

実は、普通のゴミ箱だとハクビシンに簡単に開けられてしまうんです。

彼らは前足がとても器用で、蓋を開けたり、ゴミ袋を破いたりするのが得意なんです。

そこで登場するのが、密閉容器です。

しっかりと閉まる蓋のついた容器を使えば、ハクビシンの侵入を防げます。

「でも、そんな容器、高くない?」と心配する方もいるでしょう。

確かに専用の容器を買うとお金がかかります。

でも、工夫次第では身近なもので代用できるんです。

例えば、使わなくなったクーラーボックスを活用するのはどうでしょうか。

密閉性が高く、臭いも漏れにくいので、生ゴミ保管に最適です。

また、大きなプラスチック容器に重しをのせるのも効果的です。

「なるほど、家にあるもので工夫できるんだね!」

さらに、生ゴミの水分をしっかり切ることも重要です。

水分が多いと臭いが強くなり、ハクビシンを引き寄せてしまいます。

「ちょっと面倒だけど、やってみよう!」

このように、生ゴミの管理を徹底することで、ハクビシンを寄せ付けない環境づくりが可能になります。

「よし、これでうちの生ゴミは守られるぞ!」と思いながら、今日から実践してみてはいかがでしょうか。

地域の環境整備!「緑地帯の管理」で住処を制限

ハクビシン対策の重要なポイントの一つが、地域の環境整備です。特に「緑地帯の管理」が効果的で、これによってハクビシンの住処を制限することができるんです。

まず、なぜ緑地帯の管理が大切なのでしょうか?

それは、ハクビシンが緑地帯を好んで住処にするからです。

茂みや低木の間、倒木の下などは、彼らにとって絶好の隠れ家になるんです。

「えっ、公園や空き地にも住んでるの?」と驚く方もいるでしょう。

はい、意外と身近な場所に潜んでいるんです。

では、具体的にどんな管理が効果的でしょうか?

以下のポイントを押さえましょう。

- 定期的な草刈り

- 低木の剪定

- 倒木や枯れ木の除去

- ゴミの放置をなくす

- 果樹の管理(落果の即時撤去)

草が生い茂ると、ハクビシンの絶好の隠れ家になってしまいます。

「でも、草刈りって大変そう...」と思う方もいるでしょう。

確かに一人では大変ですが、地域で協力すれば楽になりますよ。

例えば、月に1回「緑地帯クリーン作戦」を実施するのはどうでしょうか。

ご近所さんと一緒に草刈りや清掃を行えば、環境整備だけでなく、コミュニケーションの機会にもなります。

「よーし、みんなで頑張るぞ!」という雰囲気で取り組めば、苦労も半減しますよ。

また、低木の剪定も重要です。

枝が生い茂った低木は、ハクビシンの格好の隠れ家になります。

定期的に剪定して、見通しの良い環境を作りましょう。

「おや、こんなところにハクビシンが隠れていたのか!」なんて発見があるかもしれません。

さらに、倒木や枯れ木の除去も忘れずに。

これらは、ハクビシンの住処になりやすいだけでなく、腐敗して害虫の温床にもなります。

「一石二鳥だね!」と、前向きに取り組みましょう。

ゴミの放置をなくすのも大切です。

放置されたゴミは、ハクビシンを引き寄せる原因になります。

「ちょっとした気遣いで、こんなに変わるんだ」と、新しい発見があるかもしれませんね。

果樹の管理、特に落果の即時撤去も重要なポイントです。

熟した果実や落果は、ハクビシンにとって魅力的な餌になります。

「あ、果物が落ちてる。すぐに拾わなきゃ!」という意識を持つことが大切です。

このように、地域全体で環境整備に取り組むことで、ハクビシンの住処を制限し、被害を軽減することができるんです。

「みんなで協力すれば、こんなにも効果があるんだ!」と、きっと実感できるはずです。

地域の環境整備は、一朝一夕にはいきません。

でも、継続的に取り組むことで、確実に効果が表れます。

「よし、明日から我が町のハクビシン対策、始めよう!」そんな気持ちで、みんなで力を合わせて取り組んでみませんか?