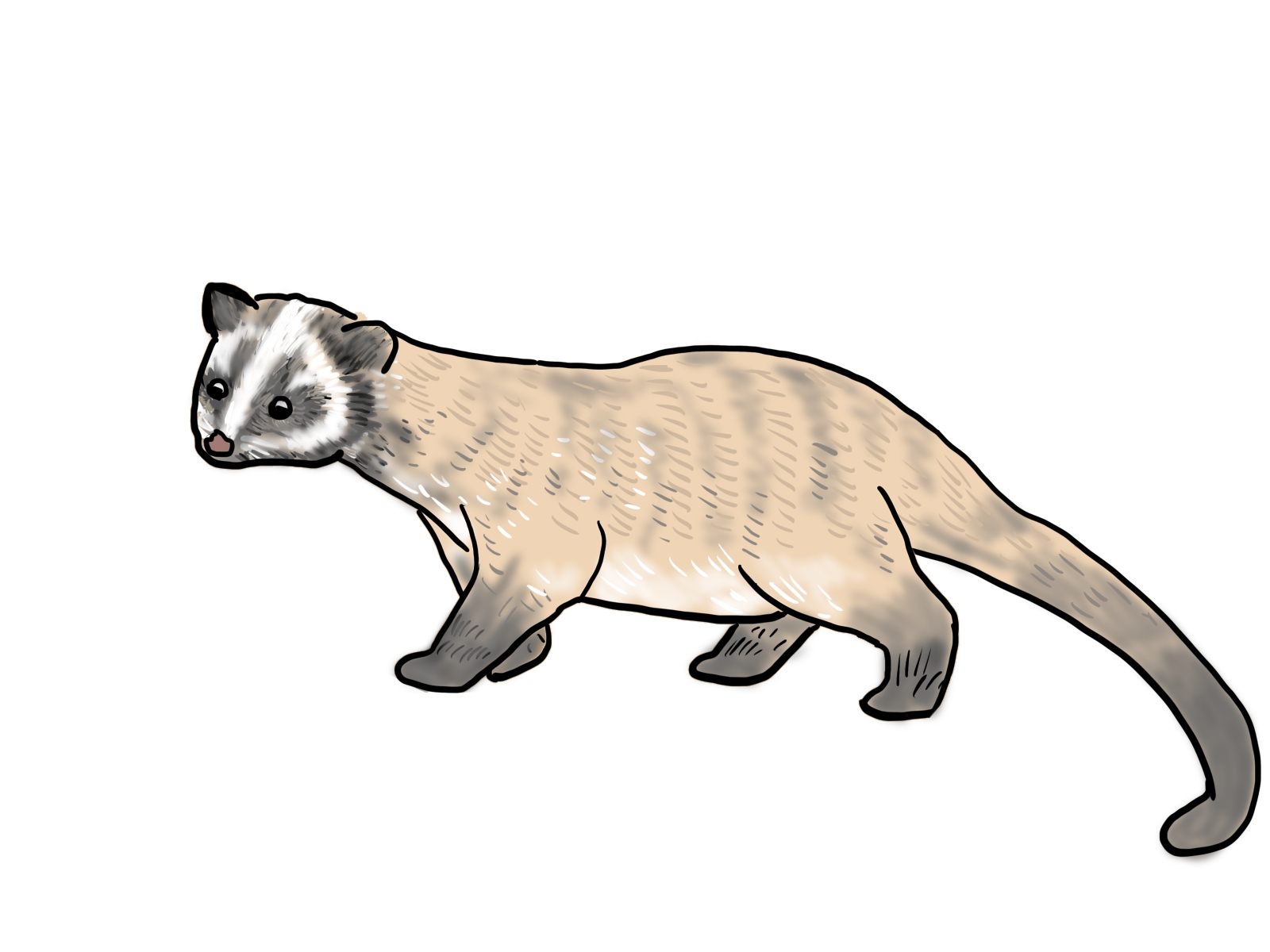

ハクビシンの移動範囲は?【1晩で2〜3km移動可能】広範囲な対策が必要な理由がわかります

【この記事に書かれてあること】

ハクビシンの移動範囲、知っていますか?- ハクビシンは1晩で2〜3kmも移動する驚きの行動力

- 季節や地形によって移動パターンが変化する

- 移動経路と侵入ポイントの関係を理解することが重要

- 足跡観察で行動パターンを把握できる

- 音や光、植物を利用した効果的な対策法がある

実はこの小さな動物、驚くべき行動力の持ち主なんです。

一晩で2〜3kmも移動するんですよ。

まるで夜の忍者のようですね。

でも、この能力が私たちの生活に影響を及ぼすこともあります。

「うちの庭に来たハクビシンも、実は遠くから来ているの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

この記事では、ハクビシンの移動範囲と行動パターンを詳しく解説し、効果的な対策方法をご紹介します。

ハクビシン被害に悩む方、これから対策を考えている方、ぜひ参考にしてくださいね。

【もくじ】

ハクビシンの移動範囲と行動パターンを知る

ハクビシンは1晩で2〜3km移動する!驚きの行動力

ハクビシンは夜行性の動物で、なんと1晩で2〜3kmも移動する驚くべき行動力の持ち主です。「えっ、そんなに遠くまで行くの?」と驚かれる方も多いでしょう。

この移動距離は、私たち人間が夜中にゆっくり散歩するのと同じくらいの距離なんです。

でも、ハクビシンにとっては日常的な行動範囲なんですね。

ハクビシンがこんなに移動する理由は主に3つあります。

- 餌を探すため

- 安全な寝床を見つけるため

- 繁殖相手を探すため

「おなかぺこぺこ、どこかに美味しいものないかな〜」とハクビシンは考えているかもしれませんね。

ただし、この移動距離は環境によって変わることもあります。

例えば、都市部では餌が豊富なため、移動距離が短くなる傾向があります。

反対に、山間部では餌が少ないため、より広範囲を移動することもあるんです。

ハクビシンの行動力を知ることで、被害対策も立てやすくなります。

「うちの庭に来たハクビシンも、実は遠くから来ているのかも」と考えると、対策の範囲も広げる必要があるかもしれませんね。

季節による移動範囲の変化「春秋は活発に動く」

ハクビシンの移動範囲は、季節によってガラッと変わります。特に春と秋は、ハクビシンが最も活発に動き回る時期なんです。

春になると、ハクビシンたちは「さあ、新しい季節の始まりだ!」とばかりに活動を活発化させます。

この時期は繁殖期でもあるため、お相手探しに忙しい季節。

そのため、普段よりも広い範囲を移動するんです。

秋も同様に活動的になります。

冬に備えて栄養を蓄えるため、実りの秋の恵みを求めてあちこち動き回るんですね。

「あっちにも美味しそうな果物がなってる!」「こっちにも栗がたくさん落ちてる!」と、ハクビシンにとっては楽しい食べ歩きの季節なんです。

一方で、夏と冬は移動範囲がぐっと狭まります。

- 夏:暑さを避けるため、日中の活動を控えめに

- 冬:寒さをしのぐため、エネルギー消費を抑える

約1km程度にまで縮小することもあるんです。

この季節による行動の変化を知っておくと、対策も季節に合わせて立てられますね。

「春と秋は特に警戒しなきゃ!」と心に留めておくと、被害を防ぐのに役立ちますよ。

地形別の移動パターン!山と平地での違い

ハクビシンの移動パターンは、山と平地でこんなにも違うんです。それぞれの地形に合わせて、賢く効率的に動き回っているんですね。

まず、山での移動パターンを見てみましょう。

山では、ハクビシンはどんな風に動くのでしょうか?

- 尾根沿いに移動することが多い

- 谷底よりも中腹を好んで通る

- 木々の枝を伝って移動することも

実は、尾根沿いは見通しが良く、天敵から身を守りやすいんです。

また、中腹は餌となる木の実や小動物が豊富。

これらの理由から、ハクビシンは山でこのような移動パターンを取るんですね。

一方、平地ではどうでしょうか?

- 河川や用水路に沿って移動することが多い

- 生け垣や植え込みを利用

- 電線や屋根伝いに移動することも

「ここなら安全に移動できるぞ」とハクビシンは考えているかもしれませんね。

都市部では特に注意が必要です。

建物の屋根や電線を伝って思わぬ場所に現れることがあるんです。

「え、そんなところまで来るの?」と驚くこともあるでしょう。

このように、地形によって移動パターンが変わることを知っておくと、自分の住む地域に合わせた対策が立てられます。

山間部なら尾根筋や中腹に、平地なら河川沿いや生け垣に注目するといいでしょう。

ハクビシンの行動を予測して、一歩先手を打つことができるんです。

ハクビシンの移動経路と被害の関係性

移動経路vs侵入ポイント「要注意の場所はどこ?」

ハクビシンの移動経路と侵入ポイントには、深い関係があります。特に注意すべき場所は、建物の周辺や庭の境界線です。

ハクビシンは賢い動物で、一度侵入に成功した場所を記憶してしまいます。

「ここから入れたぞ」と、いわば頭の中に地図を作っているんです。

そのため、侵入を許してしまうと、繰り返し同じ場所から入ってくる可能性が高くなります。

では、具体的にどんな場所に気をつければいいのでしょうか?

主な要注意ポイントを見てみましょう。

- 屋根裏への侵入口(瓦のすき間、換気口など)

- 建物の外壁や基礎のひび割れ

- 樹木の枝(建物に接している場合)

- フェンスや塀の隙間

- 排水管や配管の周り

例えば、屋根裏への侵入口は、ハクビシンにとっては「安全な隠れ家への入り口」のようなもの。

「ここなら安心して休めるぞ」と考えているかもしれません。

また、庭の境界線にある樹木や植え込みは、ハクビシンの移動経路として利用されやすいです。

「この木を伝って屋根に登れば、家の中に入れそうだ」なんて目論んでいるかもしれませんね。

これらの場所をしっかりとチェックし、必要に応じて補強や修理を行うことが大切です。

ハクビシンの移動経路を把握し、侵入ポイントをふさぐことで、被害を大きく減らすことができるんです。

被害の多い場所と移動ルートの意外な関係

ハクビシンによる被害が多い場所と、彼らの移動ルートには、意外な関係があるんです。実は、被害の多い場所は、ハクビシンのお気に入りの移動ルート上にあることが多いのです。

例えば、果樹園や家庭菜園での被害が多いのは、そこがハクビシンの食事スポットだからです。

「ここに来れば美味しいものが食べられる」と、彼らの中で認識されているんですね。

そのため、その周辺は必然的に移動ルートになってしまいます。

また、屋根裏や壁の中での被害が多いのも、そこが彼らの休憩所や子育ての場所として利用されているからなんです。

「ここなら安全に休めるぞ」と思っているわけです。

では、具体的にどんな場所が被害に遭いやすいのでしょうか?

- 果樹園や家庭菜園(特に実のなる時期)

- ゴミ置き場や飼料置き場

- 屋根裏や壁の中

- 倉庫や物置

- 池や水辺(メダカなどの小魚を狙って)

そのため、これらの場所を結ぶように移動ルートが形成されやすいんですね。

例えば、「果樹園で腹ごしらえをして、屋根裏でひと休みして、最後は池で水浴び」なんていうコースが、ハクビシンのお気に入りかもしれません。

この関係を理解することで、効果的な対策が立てられます。

被害の多い場所を把握し、そこにつながる移動ルートを遮断することで、被害を大きく減らすことができるんです。

「ここを通れないようにすれば、あそこまで行けなくなるはずだ」といった具合に、戦略的に対策を立てることができますよ。

ハクビシンの移動速度!人間やペットとの比較

ハクビシンの移動速度は、意外にもかなり速いんです。短距離走なら人間を軽く追い抜いてしまうほどの俊足の持ち主なんです。

具体的に見てみましょう。

ハクビシンの最高速度は、なんと時速40km程度!

これは、オリンピック選手並みの100m走の速さなんです。

「えっ、そんなに速いの?」と驚かれる方も多いでしょう。

では、人間やペットと比べてみるとどうでしょうか?

- 人間(一般成人):最高速度 時速20〜30km程度

- 犬(中型犬):最高速度 時速30〜40km程度

- 猫:最高速度 時速30km程度

- ハクビシン:最高速度 時速40km程度

短距離なら、ほとんどの人間は追いつけません。

「逃げられちゃう〜」なんて声が聞こえてきそうです。

ただし、これはあくまで短距離の話。

長距離になると、また違った結果になります。

ハクビシンは短距離は得意ですが、長距離持久力は人間や犬には及びません。

例えば、マラソンのように長時間走り続けるなら、人間の方が有利です。

犬も長距離走が得意な品種なら、ハクビシンよりも長く走り続けられます。

また、木登りの速さも注目です。

ハクビシンは木登りが得意で、すばやく木に登ることができます。

でも、猫にはかないません。

猫の方がより軽やかで素早い動きができるんです。

この移動速度の特徴を知ることで、ハクビシン対策にも活かせます。

例えば、庭に侵入してきたハクビシンを見つけても、追いかけても無駄だとわかりますよね。

その代わりに、侵入経路を塞ぐことに集中した方が効果的です。

ハクビシンの俊足ぶりを知ることで、「あっという間に逃げちゃうんだな」と理解でき、より現実的な対策を立てられるというわけです。

ハクビシンの移動を抑制する効果的な対策法

移動経路の特定!足跡観察で行動パターンを把握

ハクビシンの移動経路を特定するには、足跡観察が非常に効果的です。これを知れば、対策の的を絞れますよ。

まず、ハクビシンの足跡の特徴を覚えましょう。

前足は5本指で、後ろ足は5本指ですが、親指が小さいので4本指に見えることが多いんです。

「えっ、こんな足跡がうちの庭にあったかも!」なんて思い出した方もいるかもしれませんね。

足跡観察のコツは、以下の3点です。

- 雨上がりの柔らかい地面を狙う

- 庭の周辺や畑の縁を重点的に調べる

- 複数日にわたって観察を続ける

「今日こそ証拠を押さえるぞ!」と意気込んで庭に出てみましょう。

足跡以外にも、糞や食べ残しなども重要な手がかりになります。

これらの痕跡を地図にプロットしていくと、ハクビシンの移動経路が見えてきます。

「ここを通って、あそこで餌を食べて、そして...」と、まるで探偵のように謎解きをする楽しさがありますよ。

この方法で移動経路を特定できれば、効果的な対策を打てるようになります。

例えば、よく通る場所に忌避剤を置いたり、侵入口をふさいだりできるんです。

ただし、観察は安全に気をつけて行いましょう。

夜間の観察は危険なので避けてくださいね。

日中に痕跡を探すのが一番安全で効果的です。

侵入防止に「砂場作戦」が効果的な理由とは

ハクビシンの侵入防止に、意外にも「砂場作戦」が効果的なんです。これ、実はかなりの優れものなんですよ。

砂場作戦とは、ハクビシンがよく通りそうな場所に細かい砂を敷き詰める方法です。

なぜこれが効果的かというと、2つの理由があります。

- 足跡がくっきり残るので、移動経路の特定が容易になる

- ハクビシンが砂を嫌がり、その場所を避けるようになる

でも、これがかなり有効なんです。

まず、足跡の観察については先ほど説明した通りです。

砂場があれば、雨が降らなくても毎日新鮮な足跡を観察できます。

「今日はどんな足跡が残っているかな?」とわくわくしながら確認できますよ。

そして、ハクビシンは意外と繊細な動物なんです。

砂の感触が苦手で、できれば避けて通ろうとします。

「ざらざらして気持ち悪いなぁ」なんて思っているかもしれませんね。

砂場作戦の実践方法は簡単です。

- 細かい砂を用意する(ホームセンターで購入可能)

- ハクビシンの通り道と思われる場所に幅50cm程度で敷く

- 毎朝足跡をチェックし、あればならして元に戻す

「パパ、ママ、今日も足跡探しに行こうよ!」なんて、家族のコミュニケーションにもなるかもしれません。

ただし、風で砂が飛ばされないよう、縁には板を立てるなどの工夫が必要です。

また、庭全体を砂だらけにしてしまうと、植物の生育に影響が出る可能性もあるので、適度な範囲で行いましょう。

意外と簡単!アルミホイルで木登りを阻止

ハクビシンの木登りを阻止する意外な方法として、アルミホイルが実は大活躍するんです。これ、本当に簡単なのに効果てきめんなんですよ。

アルミホイルがなぜ効果的かというと、以下の理由があります。

- ハクビシンが苦手な光沢と音を出す

- 爪が引っかかりにくい滑らかな表面になる

- 風で揺れて不安定な足場になる

でも、これが意外と効くんです。

使い方は本当に簡単です。

庭木の幹にアルミホイルをくるくると巻きつけるだけ。

高さは地面から1.5m程度まで巻くのがおすすめです。

「よいしょ、よいしょ」と巻いていく様子を想像すると、なんだか楽しくなってきませんか?

特に効果的なのは、ハクビシンが屋根に侵入する際の足がかりになっている木です。

この木を特定して重点的に対策すれば、効率よく侵入を防げます。

ただし、注意点もあります。

- 定期的に点検し、破れたら交換する

- 強風で飛ばされないよう、上下をしっかり固定する

- 木の成長に合わせて、適宜巻き直す

「木も大切にしながら、ハクビシン対策もバッチリ!」そんな両立を目指してくださいね。

この方法、見た目はちょっと奇妙かもしれません。

でも、効果を考えれば十分に試す価値はあります。

「うちの庭、キラキラしてきれいになったね」なんて、新しい庭の景色を楽しむのも面白いかもしれませんよ。

音と光の組み合わせで移動を制限する方法

ハクビシンの移動を制限するのに、音と光を組み合わせる方法がとても効果的なんです。これは、ハクビシンの苦手なものをダブルで活用する作戦なんですよ。

まず、ハクビシンが苦手な音と光について理解しましょう。

- 音:金属音、高周波音

- 光:突然の強い光、点滅する光

これらを上手に組み合わせることで、ハクビシンの移動を効果的に制限できるんです。

具体的な方法をいくつか紹介しましょう。

- 人感センサー付きライトと風鈴の組み合わせ

- 超音波発生器と点滅するガーデンライトの設置

- ラジオと強力な懐中電灯の活用

「うわっ、まぶしい!うるさい!」とハクビシンが驚いて逃げ出す様子が目に浮かびますね。

2つ目の方法は、常時作動させておくのがポイントです。

超音波はハクビシンには不快でも、人間の耳には聞こえないので安心です。

点滅するライトと合わせれば、「ここは居心地が悪いなぁ」とハクビシンに思わせることができます。

3つ目は、夜間だけ実施する方法です。

庭にラジオを置いて人の声を流しつつ、時々強力な懐中電灯で庭を照らします。

「人がいるみたいだ、危険かも」とハクビシンに警戒心を抱かせるわけです。

ただし、これらの方法を使う際は、ご近所への配慮も忘れずに。

特に音を出す方法は、音量や時間帯に注意が必要です。

「隣の家がうるさくてねぇ...」なんて言われないよう、ほどほどに使いましょう。

また、ハクビシンは賢い動物なので、同じ方法を続けていると慣れてしまう可能性があります。

定期的に方法を変えたり、組み合わせを工夫したりすることで、長期的な効果を維持できますよ。

植物の力を借りて!移動ルートを遮断する裏技

ハクビシンの移動ルートを遮断する意外な方法として、植物の力を借りる裏技があるんです。これ、自然な方法なので景観も損なわず、一石二鳥なんですよ。

ハクビシンが嫌う植物には、主に以下のような特徴があります。

- 強い香りを放つもの

- とげのあるもの

- 葉っぱがざらざらしているもの

でも、これが結構効果的なんです。

具体的におすすめの植物を見てみましょう。

- ラベンダー:強い香りでハクビシンを寄せ付けません

- ローズマリー:香りが強く、葉っぱもざらざらしています

- ミント類:清涼感のある香りがハクビシンは苦手です

- バラ:とげがあるので、通り抜けるのを嫌がります

- ユーカリ:独特の香りがハクビシンを遠ざけます

例えば、庭の縁に沿ってラベンダーを植えれば、「うーん、この匂い苦手だなぁ」とハクビシンが近づかなくなるかもしれません。

植物を使う利点は、見た目も良く、香りも楽しめること。

「わぁ、庭がいい香りになったね」なんて、家族で楽しめますよ。

ただし、注意点もあります。

- 植物が大きくなるまで時間がかかる

- 定期的な手入れが必要

- 季節によって効果が変わる可能性がある

「よーし、植物が大きくなるまでは他の方法で頑張るぞ!」という心構えが大切です。

また、これらの植物の中には猫も嫌がるものがあります。

もし飼い猫がいる場合は、猫に影響がない植物を選ぶか、猫が近づかない場所に植えるなどの工夫が必要です。

この方法は即効性はありませんが、長期的に見ればとても効果的。

しかも、美しい庭づくりにもつながる素敵な方法なんです。

「ハクビシン対策しながら、素敵な庭にもなっちゃった!」なんて、嬉しい結果になるかもしれませんよ。