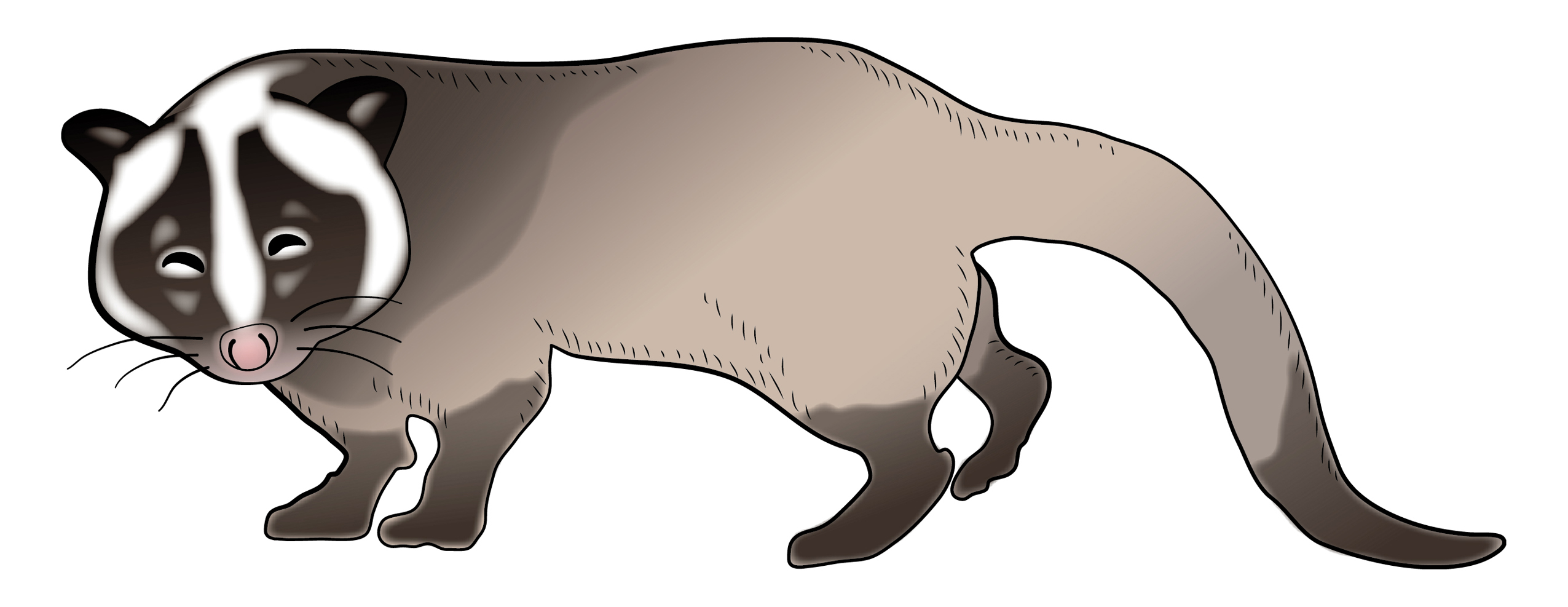

ハクビシンが原因で停電?【電線噛みつきが主因】電気系統を守る3つの重要ポイントを解説

【この記事に書かれてあること】

突然の停電で困っていませんか?- ハクビシンによる停電被害の実態と原因

- 電線噛みつき以外の被害箇所にも要注意

- 屋外配線と屋内配線の被害リスクの比較

- 電気系統の効果的な保護方法と再発防止策

- 驚くほど効果的なハクビシン対策の裏技10選

実は、その原因がハクビシンかもしれません。

ハクビシンによる電線被害は、予想以上に身近な問題なんです。

でも、大丈夫。

この記事では、ハクビシンが引き起こす停電の仕組みから、効果的な対策法まで、詳しく解説します。

「えっ、ハクビシンが停電の原因?」と驚く方も多いはず。

でも、知れば知るほど「なるほど!」と納得できる情報が満載です。

さあ、一緒にハクビシン対策のプロになって、安心して暮らせる家を取り戻しましょう!

【もくじ】

ハクビシンによる停電被害の実態と原因

ハクビシンが引き起こす停電の仕組み!電線被害の特徴

ハクビシンによる停電は、電線の被覆を噛み切られることが原因です。その被害の特徴は独特で、見分けやすいものがあります。

まず、ハクビシンの歯は鋭く強力です。

「ガリガリ」と音を立てながら、電線の被覆をむしり取っていきます。

その結果、電線の中の導線がむき出しになってしまうのです。

「えっ、そんな簡単に噛み切れるの?」と思うかもしれません。

でも、ハクビシンの歯は想像以上に強いんです。

被害を受けた電線の特徴は、以下の通りです。

- 不規則な形で被覆が裂かれている

- 電線の表面に歯形の跡がくっきり残っている

- 被害箇所の近くにハクビシンの糞や足跡が見つかる

- 複数の箇所で同じような被害が見られる

「でも、なぜ電線を噛むの?」という疑問が湧いてくるかもしれません。

実は、ハクビシンには歯を磨く習性があるんです。

電線の硬い被覆は、彼らにとって絶好の歯磨きグッズなんです。

「ふむふむ、歯磨きのつもりが大迷惑になっちゃうんだ」というわけです。

このような被害が積み重なると、ついには停電を引き起こしてしまいます。

電線がむき出しになることで、ショートや漏電が起こるからです。

「ブチッ」という音とともに、突然の暗闇。

そんな経験をした人も多いのではないでしょうか。

ハクビシンによる電線被害は、見逃しやすいものです。

でも、その特徴を知っておけば、早期発見・早期対策が可能になります。

家の周りの電線をこまめにチェックする習慣をつけましょう。

それが、突然の停電を防ぐ第一歩となるのです。

停電被害の範囲は?1軒から街区全体まで影響も

ハクビシンによる停電被害の範囲は、実に様々です。1軒の家から街区全体まで、その影響は予想以上に広がることがあります。

まず、最小の被害範囲は1軒の家です。

例えば、屋根裏に住み着いたハクビシンが、その家の引き込み線を噛んでしまった場合です。

「ガジガジ」と音を立てて電線を噛む様子が目に浮かびますね。

この場合、その家だけが停電に見舞われます。

「えっ、うちだけ真っ暗?」という状況になるわけです。

しかし、被害はそれだけにとどまりません。

被害の範囲は以下のように広がる可能性があります。

- 隣接する数軒の家:電柱上の配電線が被害を受けた場合

- 1つの通りや小さな区画:街路灯の配線が被害を受けた場合

- 街区全体:変電設備や主要な配電線が被害を受けた場合

ここが被害を受けると、その変圧器から電気を供給されている全ての家が停電になってしまいます。

「まさか、あんな高いところまでハクビシンが?」と思うかもしれません。

でも、彼らの運動能力は驚くほど高いんです。

街区全体が停電になる場合もあります。

これは主に、変電所や主要な配電設備が被害を受けたときです。

「ガーン、街中が真っ暗に!」という事態も、決して珍しくありません。

被害の範囲が広がれば広がるほど、復旧にかかる時間も長くなります。

1軒の家なら数時間で済むかもしれませんが、街区全体となると丸1日以上かかることも。

「えー、それじゃあ冷蔵庫の中身が心配だよ」なんて声が聞こえてきそうです。

このように、ハクビシンによる停電被害は、想像以上に広範囲に及ぶ可能性があります。

小さな被害でも油断せず、早めの対策を心がけることが大切です。

それが、大規模な停電を防ぐ近道となるのです。

電線噛みつき以外の被害!変圧器やメーターボックスにも注意

ハクビシンの被害は電線だけにとどまりません。変圧器やメーターボックスなど、様々な電気設備も被害を受ける可能性があるのです。

まず、変圧器への被害について見てみましょう。

変圧器は電柱の上に取り付けられた大きな円筒形の装置です。

ハクビシンはこの変圧器に侵入し、内部の配線を噛んでしまうことがあります。

「えっ、あんな高いところまで登れるの?」と驚くかもしれません。

でも、ハクビシンの運動能力は想像以上なんです。

次に、メーターボックスです。

これは家の外壁に取り付けられた、電気使用量を計測する装置です。

ハクビシンはこのボックスの隙間から侵入し、内部の配線を噛んでしまうことがあります。

「ガリガリ」という音が聞こえたら要注意です。

他にも、以下のような電気設備が被害を受ける可能性があります。

- 配電盤:家の中にある電気の制御装置

- ブレーカー:過電流を防ぐための装置

- コンセント:電気製品を差し込む穴

- スイッチボックス:照明などのスイッチがまとまった箱

「ヒヤッ、それは怖いね」という声が聞こえてきそうです。

特に注意が必要なのは、屋外に設置された電気設備です。

ハクビシンは主に夜行性で、人目につかない夜間に活動します。

そのため、屋外の設備は格好の標的となるのです。

「でも、どうやって防げばいいの?」と思うかもしれません。

実は、簡単な対策がいくつかあります。

例えば、メーターボックスの周りに金網を設置したり、変圧器に専用の保護カバーを取り付けたりする方法があります。

電線以外の電気設備も、ハクビシンの被害を受ける可能性があることを忘れないでください。

定期的な点検と適切な対策が、安全な生活を守る鍵となるのです。

ハクビシンが電線を噛む理由とは?歯の成長抑制が関係

ハクビシンが電線を噛む理由、それは彼らの歯の成長と深い関係があるのです。不思議に思うかもしれませんが、実はとても理にかなった行動なんです。

ハクビシンの歯は、私たち人間の爪と同じように、一生涯伸び続けます。

「えっ、歯が伸び続けるの?」と驚くかもしれません。

でも、これは多くのげっ歯類に共通する特徴なんです。

この歯の成長を抑えるため、ハクビシンは硬いものを噛む習性があります。

野生では木の枝や岩などを噛んで歯を磨きます。

しかし、都市部では自然の磨き物が少ないため、電線の被覆が格好の代用品になってしまうのです。

ハクビシンが電線を噛む理由は、主に以下の3つです。

- 歯の成長を抑制するため

- 歯を鋭く保つため

- 歯垢を取り除くため

また、電線の被覆には塩化ビニールが使われていることが多いのですが、この材質がハクビシンの好みにぴったり合っているようです。

「カリカリ」という音を立てながら、彼らは熱心に電線を噛むのです。

さらに、電線を噛むことには別の理由もあります。

それは、なわばり主張のためです。

ハクビシンは自分の領域を示すために、様々なものに噛み跡をつけます。

電線もその対象の一つなのです。

「へえ、電線で縄張りアピールか」と思わず笑ってしまいそうですね。

しかし、この習性が私たち人間にとっては大きな問題となります。

電線被害による停電や火災のリスクは決して軽視できません。

ハクビシンの生態を理解することは、効果的な対策を立てる第一歩です。

彼らにとって電線が魅力的に見える理由を知れば、それを逆手に取った対策も可能になるのです。

例えば、電線の近くに安全な噛み物を置くなど、創意工夫次第で被害を減らせる可能性があります。

ハクビシンによる停電被害は「やってはいけない」対処法

ハクビシンによる停電被害に直面したとき、焦って間違った対処をしてしまうことがあります。しかし、やってはいけない対処法がいくつかあるのです。

これらを知っておくことで、より安全で効果的な対策が取れるようになります。

まず、絶対にやってはいけないのが自力での捕獲です。

「よし、自分で捕まえてやろう!」と意気込むかもしれません。

でも、これは非常に危険で、法律違反の可能性もあるのです。

ハクビシンは見た目は可愛らしいですが、追い詰められると攻撃的になることがあります。

鋭い歯や爪で怪我をする恐れがあるんです。

次に避けるべきなのが、毒物の使用です。

「毒餌を置いて退治しよう」なんて考えるのは絶対にNGです。

これは法律で禁止されているだけでなく、他の動物や環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。

以下は、その他の「やってはいけない」対処法です。

- 電線に直接触れる:感電の危険があります

- 無許可で電気設備を改造する:火災のリスクが高まります

- ハクビシンを過度に刺激する:より激しい被害を招く可能性があります

- 被害箇所を放置する:問題が更に悪化する恐れがあります

- 素人判断で修理を試みる:専門知識がないと危険です

でも、安全で効果的な対策はたくさんあるんです。

例えば、電気会社や専門家への相談が最も賢明な選択肢です。

彼らは適切な対処法を知っているだけでなく、安全に作業を行う技術も持っています。

また、予防策を講じることも重要です。

電線にカバーを取り付けたり、ハクビシンが好まない匂いのする物質を周囲に置いたりするのも効果的です。

「なるほど、予防が大事なんだね」というわけです。

ハクビシンによる停電被害に遭ったとき、焦って危険な行動を取らないことが大切です。

正しい知識を持ち、適切な対処を心がけることで、安全に問題を解決できるのです。

「慌てず、騒がず、冷静に」がモットーですね。

電気系統の保護方法と再発防止策

屋外配線vs屋内配線!ハクビシン被害リスクの比較

ハクビシンによる被害リスクは、屋外配線の方が屋内配線よりも高いです。その理由と対策方法を詳しく見ていきましょう。

まず、屋外配線がハクビシンの被害を受けやすい理由は、アクセスのしやすさにあります。

「ハクビシンさん、いらっしゃい!」と言わんばかりに、屋外配線は丸見えなんです。

特に、軒下や壁面の配線は格好の標的になってしまいます。

一方、屋内配線は建物の中にあるため、ハクビシンが簡単に近づけません。

「ここは安全地帯だ!」と胸を撫で下ろしたくなりますね。

でも、油断は禁物です。

屋外配線と屋内配線の被害リスクを比較すると、以下のようになります。

- 屋外配線:被害リスク高(特に軒下や壁面)

- 屋内配線:被害リスク低(ただし、侵入経路がある場合は要注意)

- メーターボックス周辺:被害リスク中(屋外にあるが、比較的保護されている)

- 引込線:被害リスク高(屋外で露出している部分が多い)

例えば、金属製のカバーで配線を覆うのはどうでしょうか。

「ガリガリ」と噛んでも、歯が立たないはずです。

また、忌避剤を塗布するのも良い方法です。

「うえっ、このニオイ!」とハクビシンが逃げ出すかもしれません。

屋内配線の場合、侵入経路をふさぐことが最重要です。

屋根裏や壁の隙間、換気口など、ハクビシンが入り込める場所をしっかりと塞ぎましょう。

「ここから入れないぞ!」と、ハクビシンに宣言するようなイメージです。

電気系統全体を守るためには、定期的な点検も欠かせません。

「あれ?この配線、少し傷んでない?」と気づいたら、すぐに対処することが大切です。

ハクビシン対策は、屋内外を問わず総合的に行うことが重要です。

でも、特に屋外配線には注意を払いましょう。

それが、安全な電気系統を維持する鍵となるのです。

地中埋設ケーブルvs架空線!どちらが被害に遭いにくい?

結論から言うと、地中埋設ケーブルの方がハクビシンの被害に遭いにくいです。しかし、完全に安全というわけではありません。

それぞれの特徴と対策を見ていきましょう。

地中埋設ケーブルは、文字通り地面の下に埋められています。

「もぐもぐ」とハクビシンが地面を掘り返さない限り、直接触れることはできません。

これが最大の利点です。

「地下に潜るなんて、ハクビシンにはムリでしょ?」と思う方も多いでしょう。

一方、架空線は空中に張られた電線のことです。

見た目は「ブランコみたい!」と思うかもしれませんが、ハクビシンにとっては格好の遊び場になってしまうんです。

それぞれの被害リスクを比較してみましょう。

- 地中埋設ケーブル:被害リスク低(地中にあるため直接接触が困難)

- 架空線:被害リスク高(露出しているため噛みつきやすい)

- 電柱上の機器:被害リスク中(高所にあるが、ハクビシンは木登りが得意)

例えば、地上に出ている部分(接続箱など)は狙われやすいんです。

「ここだ!」とハクビシンが見つけてしまうかもしれません。

架空線を守るには、いくつかの対策が効果的です。

例えば、電線に金属製のカバーを取り付けるのはどうでしょうか。

「カチカチ」と歯が当たっても、簡単には噛めないはずです。

また、電柱にツルツルした金属板を巻き付けると、ハクビシンが登れなくなります。

「よじ登ろうとしても滑っちゃう!」という感じですね。

地中埋設ケーブルの場合、地上に出ている部分の保護が重要です。

接続箱などには頑丈なカバーを取り付け、定期的に点検しましょう。

「ここは守られているぞ」と、ハクビシンに思わせることが大切です。

どちらの方式を採用するにせよ、定期的な点検と迅速な補修が欠かせません。

「ちょっとした傷も見逃さない!」という姿勢で、電気系統を守り続けることが重要なのです。

太陽光発電システムvs従来の電気設備!被害の特徴

太陽光発電システムは、従来の電気設備に比べてハクビシンの被害を受けやすい傾向にあります。その理由と対策方法を詳しく見ていきましょう。

太陽光発電システムが狙われやすい主な理由は、屋外に露出している部分が多いことです。

「まるで遊園地みたい!」とハクビシンは喜んでしまうかもしれません。

パネルの裏側や配線部分は、格好の隠れ家や遊び場になってしまうんです。

一方、従来の電気設備は建物内部に設置されていることが多く、ハクビシンが簡単に近づけません。

「ここは人間の領域だぞ」と、ハクビシンも遠慮してしまうわけです。

それぞれの被害の特徴を比較してみましょう。

- 太陽光発電システム:

- パネル裏の配線が狙われやすい

- 接続箱が好奇心の対象に

- 支持構造物が格好の遊び場に

- 従来の電気設備:

- 屋内設備は比較的安全

- メーターボックスが時々狙われる

- 外壁の配線が噛まれることも

例えば、パネル周りに金網を設置するのはどうでしょうか。

「これじゃ入れないよ〜」とハクビシンも諦めるはずです。

また、配線にはかじり防止カバーを取り付けましょう。

「ガジガジしても無駄だな」と、ハクビシンに思わせることが大切です。

従来の電気設備の場合、屋外部分の保護が重要です。

メーターボックスには頑丈なカバーを、外壁の配線には金属製の保護管を使用しましょう。

「ここは守られているぞ」と、ハクビシンに警戒させるのがポイントです。

どちらのシステムでも、定期的な点検が欠かせません。

「あれ?ここに傷がついてる?」と気づいたら、すぐに対処することが大切です。

早期発見・早期対応が、大きな被害を防ぐ鍵となるのです。

太陽光発電システムと従来の電気設備、どちらを採用している場合でも、ハクビシン対策は必要です。

それぞれの特徴を理解し、適切な防御策を講じることで、安全で効率的な電気系統を維持できるのです。

電線を物理的に守る!金属製カバーや硬質プラスチック管の活用

電線をハクビシンから物理的に守る方法として、金属製カバーや硬質プラスチック管の活用が非常に効果的です。これらの材料を使えば、ハクビシンの鋭い歯も太刀打ちできません。

まず、金属製カバーについて見てみましょう。

この方法は、電線を完全に覆い、ハクビシンの攻撃から守ります。

「かじろうとしても歯が立たないよ!」と言わんばかりの防御力です。

金属製カバーの特徴は以下の通りです。

- 耐久性が高く、長期間使用可能

- 噛み跡がつきにくい

- 見た目もすっきりして美観を損なわない

これは金属製カバーほどの強度はありませんが、十分な保護効果があります。

「ガジガジしても中身は安全!」という感じですね。

硬質プラスチック管の利点は以下の通りです。

- 軽量で取り付けやすい

- コストが比較的安い

- 加工が容易で、複雑な配線にも対応できる

まず、隙間をなくすことが重要です。

「ここから入れそう!」とハクビシンに思わせないように、しっかりと隙間を埋めましょう。

次に、定期的な点検を忘れずに。

「傷がついてないかな?」とチェックすることで、早期に問題を発見できます。

また、カバーや管の端部は特に注意が必要です。

ここが弱点になりやすいので、「ここから攻めよう!」とハクビシンに狙われないよう、しっかりと固定しましょう。

さらに、周辺環境にも気を配ることが大切です。

「ここを足場にして登れそう!」と思わせるような物は近くに置かないようにしましょう。

これらの物理的な保護方法を使えば、ハクビシンによる電線被害を大幅に減らすことができます。

「守られているな」とハクビシンに思わせることが、最大の予防策なのです。

安全な電気系統を維持するために、ぜひ試してみてください。

メーターボックスや配電盤の保護!金網設置で接近防止

メーターボックスや配電盤をハクビシンから守るには、金網の設置が非常に効果的です。この方法で、ハクビシンの接近を防ぎ、大切な電気設備を守ることができます。

金網設置の利点は、その高い防御力にあります。

「ここは通れないぞ!」とハクビシンに宣言するようなものです。

金網の特徴と効果を見てみましょう。

- 目の細かい金網で、ハクビシンの侵入を物理的に阻止

- 耐久性が高く、長期間の使用が可能

- 設置が比較的簡単で、自分で取り付けられる

- コストが比較的安い

まず、金網の目の大きさに注意しましょう。

「ここなら通れそう!」とハクビシンに思わせないよう、5センチ四方以下の目の細かいものを選びます。

次に、金網の固定方法です。

「ここをよじ登ろう」とハクビシンが考えないよう、しっかりと固定することが大切です。

壁や地面にしっかりと固定し、隙間を作らないようにしましょう。

また、金網の高さも重要です。

「飛び越えられそう!」と思わせないよう、少なくとも地上から2メートル以上の高さがあると良いでしょう。

さらに、金網の周辺環境にも気を配りましょう。

「ここから飛び移れそうだな」と思わせるような物は近くに置かないようにします。

例えば、木の枝や物置などです。

金網設置後も定期的な点検を忘れずに。

「ここが少し緩んでない?」とチェックすることで、早期に問題を発見し、対処できます。

金網設置以外にも、追加の対策を組み合わせるとより効果的です。

例えば、動作感知式のライトを併用するのはどうでしょうか。

「突然明るくなった!」と驚いて逃げ出すかもしれません。

音を使った対策も効果的です。

風鈴を設置すれば、「チリンチリン」という予期せぬ音にハクビシンが警戒心を抱くかもしれません。

このように、金網設置を中心に、様々な対策を組み合わせることで、メーターボックスや配電盤をハクビシンから守ることができます。

「ここは近づきにくいな」とハクビシンに思わせることが、最大の防御策なのです。

安全な電気設備を維持するために、ぜひこれらの対策を試してみてください。

小さな工夫の積み重ねが、大きな被害を防ぐ鍵となるのです。

驚くほど効果的!ハクビシン対策の裏技5選

電線に「わさびペースト」塗布!強烈な刺激臭で撃退

わさびペーストを電線に塗ることで、ハクビシンを効果的に撃退できます。その強烈な刺激臭は、ハクビシンの敏感な鼻を刺激し、寄せ付けないんです。

まず、なぜわさびがハクビシン対策に効果的なのでしょうか。

ハクビシンは嗅覚が非常に発達しています。

「くんくん」と匂いを嗅ぎながら行動するんです。

そんなハクビシンにとって、わさびの刺激臭は「うわっ、すごい匂い!」と感じるほど強烈なんです。

わさびペーストを使う際のポイントをいくつか紹介しましょう。

- 電線全体に薄く塗る(厚塗りは不要)

- 雨に濡れやすい場所は避ける

- 定期的に塗り直す(1週間に1回程度)

- 近隣住民に事前に説明する(強い匂いが漂うため)

実は、市販のわさびチューブでも十分効果があります。

「お財布にも優しい対策だな」と安心してください。

注意点として、わさびペーストを塗る際は手袋を着用しましょう。

「うっかり目をこすっちゃった!」なんてことにならないよう気をつけてくださいね。

この方法の良いところは、ハクビシンに危害を加えずに追い払えること。

「ハクビシンさんごめんね、でもここは来ないでね」という優しい気持ちで対策ができるんです。

わさびペーストによる対策は、他の方法と組み合わせるとさらに効果的です。

例えば、後述する猫砂やライトと一緒に使えば、より強力な防御線が作れます。

「これで安心!」という気持ちになれるはずです。

使用済み猫砂の活用!天敵の匂いでハクビシンを威嚇

使用済みの猫砂を電線周辺に撒くことで、ハクビシンを効果的に遠ざけることができます。猫の匂いは、ハクビシンにとって天敵の匂い。

「ここは危険だぞ」と警戒心を抱かせるんです。

なぜ猫砂がハクビシン対策に効果的なのでしょうか。

ハクビシンは本能的に猫を恐れています。

野生のネコ科動物はハクビシンの天敵なんです。

その匂いを嗅ぐだけで「ここにいたら危ないかも」と感じてしまうわけです。

猫砂を使う際のポイントをいくつか紹介しましょう。

- 電線の周りに薄く撒く

- 雨に濡れにくい場所を選ぶ

- 週に1回程度、新しい猫砂と交換する

- 近所に猫を飼っている人がいれば、分けてもらうのもいい方法

確かに、人間にも多少匂いは感じますが、ハクビシンほど敏感ではありません。

それに、屋外なら風通しも良いので、あまり気にならないはずです。

注意点として、猫砂を撒く際はマスクと手袋を着用しましょう。

「くしゅん!」とくしゃみが出たり、手が汚れたりしないよう気をつけてくださいね。

この方法の良いところは、自然の力を利用していること。

薬品などを使わないので、環境にも優しいんです。

「自然の摂理を味方につけた」という感じですね。

猫砂による対策は、他の方法と組み合わせるとさらに効果的です。

例えば、先ほどのわさびペーストと一緒に使えば、嗅覚と本能の両面からハクビシンを遠ざけることができます。

「これはもう寄ってこないぞ」と自信が持てるはずです。

夜間照明のLEDライト設置!突然の明るさでびっくり対策

夜間照明にLEDライトを設置することで、ハクビシンを効果的に撃退できます。突然の明るさに、ハクビシンはびっくりして逃げ出してしまうんです。

なぜLEDライトがハクビシン対策に効果的なのでしょうか。

ハクビシンは夜行性の動物です。

暗闇の中で活動するのが好きなんです。

そんなハクビシンにとって、突然の明るさは「うわっ、見つかっちゃう!」と感じるほど脅威なんです。

LEDライトを使う際のポイントをいくつか紹介しましょう。

- 人感センサー付きのLEDライトを選ぶ

- 電線の周りや侵入経路に向けて設置する

- 光の向きを調整し、近隣に迷惑がかからないようにする

- 定期的に電池交換や清掃を行う

LEDライトは省電力なので、それほど電気代は上がりません。

「お財布にも地球にも優しい対策だな」と安心してください。

注意点として、ライトの設置場所には気をつけましょう。

「まぶしすぎて寝られない!」なんて苦情が来ないよう、近隣への配慮を忘れずに。

この方法の良いところは、ハクビシンだけでなく、他の野生動物も寄せ付けにくくなること。

「一石二鳥どころか、一石三鳥くらいの効果があるかも」と期待が持てます。

LEDライトによる対策は、他の方法と組み合わせるとさらに効果的です。

例えば、先ほどの猫砂と一緒に使えば、視覚と嗅覚の両面からハクビシンを遠ざけることができます。

「これで完璧な防御だ!」という気分になれるはずです。

風鈴の設置で音による警戒心誘発!予期せぬ音に注目

風鈴を設置することで、ハクビシンの警戒心を誘発し、効果的に撃退できます。予期せぬ音に、ハクビシンは「ここは危ないぞ」と感じて近づかなくなるんです。

なぜ風鈴がハクビシン対策に効果的なのでしょうか。

ハクビシンは聴覚が非常に発達しています。

特に、突然の音や不規則な音に敏感なんです。

風鈴の「チリンチリン」という音は、ハクビシンにとって「何か危険なものがいるかも」と感じさせるんです。

風鈴を使う際のポイントをいくつか紹介しましょう。

- 電線の周りや侵入経路に複数設置する

- 金属製の風鈴を選ぶ(より高い音が出るため)

- 風通しの良い場所に設置する

- 定期的に清掃し、きれいな音が鳴るようにする

確かに、夜中ずっと鳴っていると問題かもしれません。

でも、風が強い時だけ鳴るので、そこまで気にならないはずです。

それでも心配な場合は、近隣に一言説明しておくといいでしょう。

注意点として、風鈴の設置場所には気をつけましょう。

強風時に飛ばされないよう、しっかりと固定することが大切です。

「あれ?風鈴がなくなってる!」なんてことにならないように。

この方法の良いところは、昼夜問わず効果があること。

風が吹けば音が鳴るので、24時間態勢でハクビシン対策ができるんです。

「寝ている間も安心だな」と感じられるはずです。

風鈴による対策は、他の方法と組み合わせるとさらに効果的です。

例えば、先ほどのLEDライトと一緒に使えば、視覚と聴覚の両面からハクビシンを遠ざけることができます。

「これは完璧な防衛線だ!」と自信が持てるはずです。

ペットボトルの反射板活用!光の反射で威嚇効果アップ

ペットボトルを使った反射板を活用することで、ハクビシンを効果的に威嚇し、撃退できます。光の反射に、ハクビシンは「何かおかしいぞ」と感じて近づかなくなるんです。

なぜペットボトルの反射板がハクビシン対策に効果的なのでしょうか。

ハクビシンは視覚が発達しており、特に動くものや光るものに敏感です。

ペットボトルの反射板が作り出す不規則な光の動きは、ハクビシンにとって「危険な何かがいる」と感じさせるんです。

ペットボトル反射板を使う際のポイントをいくつか紹介しましょう。

- 透明なペットボトルを使用する

- ボトルの中に水を入れ、キラキラ感を出す

- 電線の周りや侵入経路に複数設置する

- 風で揺れるよう、紐で吊るす

- 定期的に水を交換し、キレイな状態を保つ

確かに、見た目は少し気になるかもしれません。

でも、効果を考えれば十分価値があります。

それに、工夫次第でオシャレに見せることもできるんです。

例えば、ボトルに模様を描いたり、カラフルな紐を使ったりするのはどうでしょうか。

注意点として、ペットボトルの設置場所には気をつけましょう。

強風時に飛ばされないよう、しっかりと固定することが大切です。

「あれ?ペットボトルが道路に落ちてる!」なんてことにならないように。

この方法の良いところは、コストがほとんどかからないこと。

家にあるもので簡単に作れるので、「お財布に優しい対策だな」と感じられるはずです。

ペットボトル反射板による対策は、他の方法と組み合わせるとさらに効果的です。

例えば、先ほどの風鈴と一緒に使えば、視覚と聴覚の両面からハクビシンを遠ざけることができます。

「これで完璧な防御だ!」という気分になれるはずです。