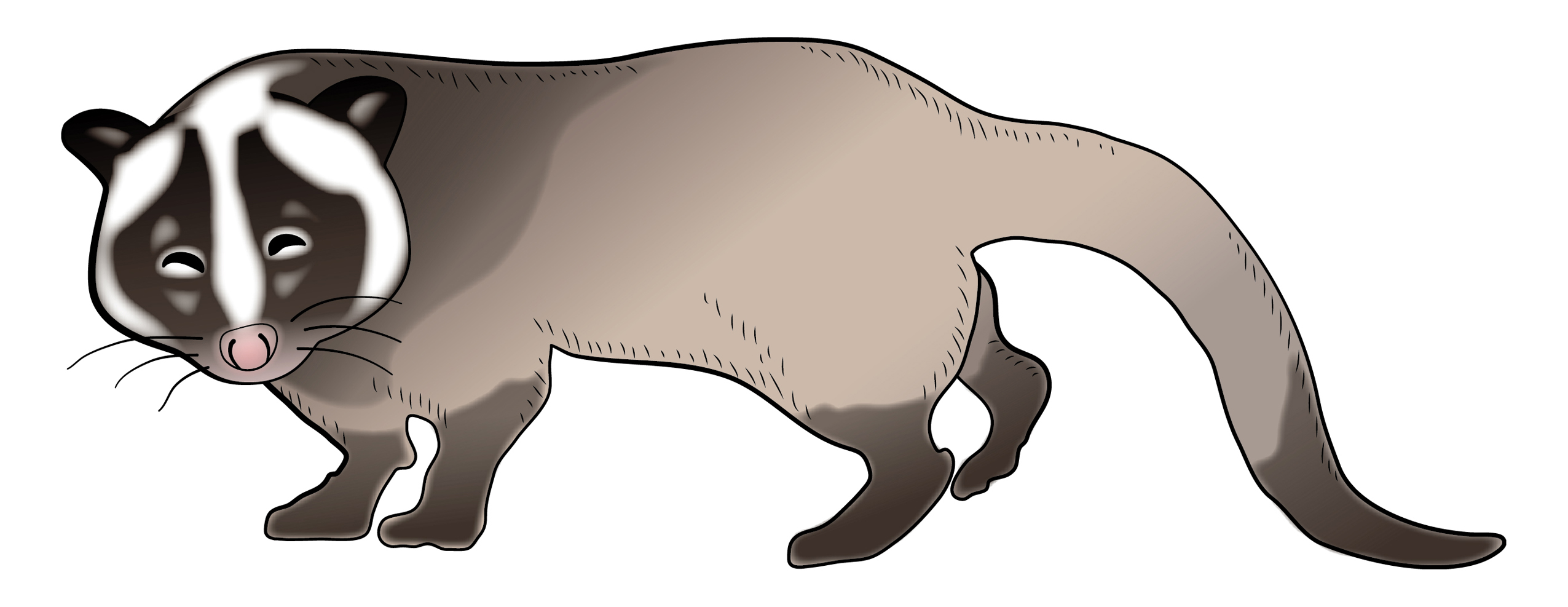

ハクビシンとゆず、被害の特徴は?【完熟果実が狙われやすい】柑橘類の保護方法3つを紹介

【この記事に書かれてあること】

ゆずの収穫を心待ちにしているのに、ハクビシンに先を越されてしまった経験はありませんか?- ハクビシンによるゆずの被害は11月〜12月に集中

- 樹上の完熟果実が特に狙われやすい

- 防鳥ネットの設置が最も効果的な対策方法

- 早めの収穫で被害リスクを大幅に軽減できる

- 他の柑橘類と比べ、ゆずは被害を受けやすい傾向あり

- 香りの強い植物を活用した新しい対策法も有効

実は、ゆずはハクビシンにとって魅力的な獲物なんです。

完熟期の11月から12月にかけて、特に樹上の果実が狙われやすいんです。

でも、大丈夫。

効果的な対策方法があります。

防鳥ネットの設置や早めの収穫など、5つの秘策で収穫量アップを目指しましょう。

ハクビシンとの知恵比べ、一緒に勝利を掴みましょう!

【もくじ】

ハクビシンとゆず、知られざる被害の実態

ゆずが狙われる時期は「完熟期の11月〜12月」

ゆずの木が最も危険にさらされるのは、完熟期の11月から12月です。この時期、ハクビシンはゆずの甘い香りに誘われて、まるで「いただきま〜す!」と言わんばかりに襲来します。

実は、ハクビシンはとってもずる賢い動物なんです。

ゆずが完熟して最も美味しくなるタイミングを見計らって、こっそり夜中に忍び寄ってくるんです。

「えっ、そんなに賢いの?」と驚く方も多いでしょう。

ハクビシンの活動時間は主に夜。

日が暮れてから夜明け前までの間に、ゆずの木に忍び寄ります。

特に、月明かりの少ない夜は要注意です。

暗闇に紛れて、より大胆に行動するからです。

では、具体的にどんな被害が起こるのでしょうか?

- 完熟したゆずの実が丸かじりされる

- 木の枝が折られる

- 樹皮がはがされる

- 果実に爪跡や歯形がつく

「今年こそおいしいゆずポン酢を作るぞ!」という夢も砕け散ってしまいます。

だからこそ、11月から12月の完熟期には特に注意が必要なんです。

この時期は、ゆずの木を守る特別作戦を立てる必要があります。

夜間のパトロールや、後でご紹介する対策を実践してみてくださいね。

ハクビシンが好むのは「樹上の完熟果実」!

ハクビシンが最も好んで狙うのは、ずばり樹上にある完熟果実です。まるで「高いところにある果実ほど美味しい」と知っているかのように、木の上のゆずを狙ってくるんです。

なぜ樹上の果実なのでしょうか?

それには3つの理由があります。

- 地面の果実より新鮮で美味しい

- 他の動物に取られる前に独占できる

- 高いところにいると安全を感じられる

前足を使って器用に果実をもぎ取り、その場でむしゃむしゃと食べてしまいます。

「まるでお猿さんみたい!」と思うほどの手際の良さです。

特に注意が必要なのは、木の外側にある果実。

ハクビシンは体重を支えられる細い枝先まで進んで、外側の果実を狙います。

「えっ、そんな細い枝でも大丈夫なの?」と思うかもしれませんが、彼らの体重を支えられるんです。

ハクビシンの被害に遭ったゆずの木を見ると、こんな特徴があります。

- 外側の枝に実がなくなっている

- 木の上部ほど被害が大きい

- かじられた果実の皮が木の周りに散らばっている

だからこそ、対策を立てる際は木全体、特に上部と外側を重点的に守る必要があります。

「よし、今年こそハクビシンに負けないぞ!」という気持ちで、しっかり対策を立てていきましょう。

ゆずの木全体を守る「防鳥ネット」が最も効果的

ハクビシンからゆずを守る最強の武器、それは「防鳥ネット」なんです。「えっ、鳥よけのネットでハクビシンも防げるの?」と思うかもしれません。

でも、実はこれがとっても効果的なんです。

防鳥ネットは、ゆずの木全体をすっぽりと覆います。

まるで木に透明なドームを被せるようなイメージです。

このネットがあれば、ハクビシンは「あれ?おいしそうなゆずがあるのに近づけない…」とがっかりするはず。

効果的な防鳥ネットの使い方には、いくつかコツがあります。

- 網目は2cm以下の細かいものを選ぶ

- 木全体を隙間なく覆う

- 地面までしっかり垂らして固定する

- 定期的に破れやほつれがないかチェックする

ハクビシンはとても器用で、少しでも隙間があれば「よいしょ」っと潜り込んでしまいます。

地面との間に隙間ができないよう、重石や杭でしっかり固定しましょう。

ネットを設置する際のポイントは、木の自然な成長を妨げないことです。

枝が伸びてネットに当たらないよう、少し余裕を持たせて設置するのがコツです。

「木も喜ぶし、ハクビシンも近づけない。一石二鳥だね!」というわけです。

防鳥ネットには、思わぬ副次効果もあります。

- 鳥や昆虫による被害も防げる

- 強風から果実を守れる

- 収穫時期を遅らせられる(完熟を待てる)

「今年こそゆずを守り抜くぞ!」という気合いを入れて、しっかりとネットを設置してみてくださいね。

早めの収穫で「ハクビシンの被害リスク」を大幅軽減!

ハクビシン対策の意外な切り札、それは「早めの収穫」なんです。「えっ、完熟前に収穫しちゃっていいの?」と驚く方も多いでしょう。

でも、これがとても効果的なんです。

ハクビシンは完熟したゆずを狙います。

だから、完熟する前に収穫してしまえば、被害のリスクをぐっと下げられるんです。

まるで「待ってました!」と言わんばかりに現れるハクビシンの気持ちを、見事に裏切ることができます。

早めの収穫には、こんなメリットがあります。

- ハクビシンの被害を避けられる

- 一度に大量収穫できる

- 収穫作業が楽になる(完熟果実は傷みやすい)

収穫のタイミングがとても大切なんです。

早すぎると酸味が強くて使い勝手が悪くなってしまいます。

かといって、遅すぎるとハクビシンに先を越されてしまいます。

理想的な収穫時期は、完熟の1〜2週間前。

果実の色が緑から黄色に変わり始めたら、そろそろ収穫のタイミングです。

「よし、そろそろかな?」と思ったら、迷わず収穫に取り掛かりましょう。

早めに収穫したゆずの活用法もいろいろあります。

- ゆず茶を作る(青臭さが少ない)

- ゆぽんを作る(爽やかな酸味が魅力)

- ゆず胡椒を作る(香りが強くて良い)

「今年はちょっと早めに収穫してみようかな」と思った方、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

意外な発見があるかもしれません。

放置は厳禁!「腐敗したゆず」がさらなる被害を招く

ゆずの木の周りに落ちた実や、収穫し忘れた実を放置するのは大変危険です。「え?放っておくだけでそんなに悪いの?」と思うかもしれません。

でも、これが思わぬ災いを招くんです。

腐敗したゆずは、ハクビシンにとって格好のごちそう。

甘い香りを漂わせて、まるで「おいで、おいで」と誘っているようなものです。

一度ハクビシンが味を占めてしまうと、その後も頻繁に訪れるようになってしまいます。

放置したゆずがもたらす問題は、こんなにたくさんあります。

- ハクビシンを引き寄せる

- 他の害獣や害虫も寄ってくる

- 腐敗臭で周囲に迷惑をかける

- 土壌が酸性化する

- 病気の温床になる

地面に落ちたゆずは腐敗が早く、ハクビシンだけでなく、ネズミやカラスなども引き寄せてしまいます。

「あれ?いつの間にか害獣の集会所になっちゃった…」なんてことにもなりかねません。

では、どうすれば良いのでしょうか?

対策は意外と簡単です。

- 定期的に落下果実を回収する

- 収穫漏れがないか木全体をチェックする

- 回収した腐敗果実はしっかり処分する(土に埋めるのがおすすめ)

「面倒くさいなぁ」と思うかもしれませんが、毎日ほんの5分でも見回るだけで、大きな違いが出ます。

腐敗果実の処理は、実は土作りにも一役買います。

土に埋めることで自然な肥料となり、来年のゆずの成長を助けてくれるんです。

「害を転じて福となす」というやつです。

このように、放置は厳禁。

こまめな管理がハクビシン対策の基本中の基本なんです。

「よし、明日から庭の見回りをしっかりしよう!」そんな気持ちで、ゆず畑をきれいに保ちましょう。

ゆずvs他の柑橘類、ハクビシン被害の比較

ゆずとみかん、被害対策の「高さ」に要注意!

ゆずとみかん、どちらもハクビシンに狙われやすい果物ですが、対策の方法が少し違うんです。その最大の理由は、なんと「木の高さ」にあります。

ゆずの木は、みかんの木よりもずっと背が高くなります。

ゆずの木は4?5メートルくらいまで成長しちゃうんです。

一方、みかんの木は2?3メートルくらい。

「えっ、そんなに違うの?」って驚く方も多いでしょう。

この高さの違いが、ハクビシン対策に大きく影響するんです。

例えば、防鳥ネットを使う場合を考えてみましょう。

- みかんの木:比較的低いので、ネットをかぶせやすい

- ゆずの木:高いので、ネットをかぶせるのが一苦労

高所作業になるので、安全面にも特に注意が必要です。

それだけじゃありません。

ハクビシンは木登りが得意。

ゆずの木は高いので、登る途中で見つかりやすくなります。

「ハクビシンさん、そこまでよ!」って感じで、途中で追い返せる可能性が高くなるんです。

でも、みかんの木は低いので、あっという間に登られちゃう可能性が。

「気づいたら実を食べられてた…」なんてことになりかねません。

だから、ゆずの木の対策では特に注意したいポイントがあります。

- 幹にトタン板を巻いて、登れないようにする

- 枝を適度に剪定して、屋根や塀から飛び移れないようにする

- 高所作業が必要な場合は、必ず誰かに手伝ってもらう

「ゆずの木は高いから大変だなぁ」と思うかもしれませんが、その分、ハクビシンを早めに発見できるチャンスでもあるんです。

高さを味方につけて、しっかり対策していきましょう!

ゆずvsレモン、「被害の季節性」に大きな違い

ゆずとレモン、どちらも爽やかな香りの柑橘類ですが、ハクビシンの被害パターンが全然違うんです。その最大の理由は、なんと「実のなる時期」にあります。

ゆずは秋から冬にかけて実がなります。

特に11月から12月が収穫のピーク。

一方、レモンはなんと一年中実をつけるんです。

「えっ、レモンって一年中なの?」って驚く方も多いでしょう。

この実のなる時期の違いが、ハクビシン対策に大きく影響するんです。

例えば、対策を立てる時期を考えてみましょう。

- ゆず:秋から冬に集中して対策

- レモン:一年中途切れることなく対策が必要

集中して対策を打てば、あとは一安心。

でも、レモンの場合は「長期の消耗戦」。

油断すると、いつの間にか被害に遭っていた…なんてことになりかねません。

それだけじゃありません。

季節によってハクビシンの行動パターンも変わるんです。

- 春:新芽や若葉を好んで食べる

- 夏:果実が少ないので他の食べ物を探す

- 秋:果実を求めて活発に動き回る

- 冬:食べ物が少ないので、見つけた果実に執着する

ハクビシンが最も活発で、かつ食べ物に執着する時期だからです。

「よーし、この時期は絶対に負けないぞ!」って感じで気合いを入れましょう。

一方、レモンの場合は一年中気を抜けません。

特に注意したいのが、他の果物が少ない夏場。

「他に食べるものがないから、レモンを狙おう」とハクビシンが考えるかもしれないんです。

だから、レモンの木の対策では特に注意したいポイントがあります。

- 定期的な見回りを欠かさない

- 季節ごとに対策方法を変える

- 一年中実がなっていることを意識する

「レモンの方が大変そうだなぁ」と思うかもしれませんが、その分、一年中美味しいレモンが楽しめるんです。

それぞれの特性を理解して、しっかり対策していきましょう!

ゆずvs夏みかん、「対策の重点時期」が異なる

ゆずと夏みかん、どちらも美味しい柑橘類ですが、ハクビシン対策の重点時期がガラッと違うんです。その理由は、ズバリ「収穫時期」の違いにあります。

ゆずの収穫時期は、主に晩秋から初冬。

11月から12月がピークです。

一方、夏みかんは名前の通り、初夏から夏が旬。

6月から8月くらいが収穫の時期なんです。

「へぇ、こんなに違うんだ!」って思いませんか?

この収穫時期の違いが、ハクビシン対策の重点時期に大きく影響するんです。

具体的に見てみましょう。

- ゆず:秋から冬にかけて要注意

- 夏みかん:初夏から夏にかけて警戒

寒さに負けず、しっかり見張りを。

でも、夏みかんの場合は「夏の陣」。

暑さとの戦いも同時に強いられるんです。

それだけじゃありません。

季節によってハクビシンの行動も変わってきます。

- 春:活動が活発になり始める

- 夏:夜間の活動時間が長くなる

- 秋:冬に備えて食べ物を探し回る

- 冬:活動は減るが、見つけた食べ物には執着する

「これが最後のごちそうかも!」とばかりに、ハクビシンが必死になる時期なんです。

一方、夏みかんの場合は、ハクビシンの活動が最も活発な夏と重なります。

夜が長いので、ハクビシンの活動時間も自然と長くなるんです。

「夜な夜な襲撃されちゃう…」なんてことにもなりかねません。

だから、それぞれの果物で特に注意したいポイントが違ってきます。

- ゆず:寒さ対策をしながらの見回り

- 夏みかん:暑さ対策と夜間の警戒

夏みかんの場合は、夜間でも活動しやすい涼しい服装を準備するのがいいでしょう。

こうして見てみると、ゆずと夏みかんでは「対策の重点時期」がまったく違うことがわかりますね。

「季節によって対策を変えなきゃいけないんだ」って気づいた方も多いはず。

それぞれの果物の特性を理解して、ピンポイントで効果的な対策を立てていきましょう!

ゆずvs温州みかん、「果実の大きさと香り」で被害に差

ゆずと温州みかん、どちらも人気の柑橘類ですが、ハクビシンの被害の受けやすさが違うんです。その最大の理由は、なんと「果実の大きさと香り」にあります。

ゆずは直径8?10センチほどの大きな果実で、強烈な香りが特徴です。

一方、温州みかんは直径5?7センチくらいで、ゆずほど香りは強くありません。

「えっ、そんなに違うの?」って驚く方も多いでしょう。

この大きさと香りの違いが、ハクビシン被害の程度に大きく影響するんです。

具体的に見てみましょう。

- ゆず:大きくて香りが強いので、見つけやすい

- 温州みかん:小さめで香りが控えめ、見つけにくい

ハクビシンにとっては、見つけやすくて魅力的な獲物なんです。

でも、温州みかんは「かくれんぼ」が上手な子供のよう。

見つけるのに少し手間がかかります。

それだけじゃありません。

果実の特徴によって、ハクビシンの行動も変わってきます。

- 大きな果実:一度に腹いっぱい食べられる

- 小さな果実:たくさん食べないと満足できない

- 強い香り:遠くからでも感知できる

- 控えめな香り:近づかないと気づかない

「わぁ、いい匂い!あそこにおいしそうな果物があるぞ!」って感じで、ハクビシンが一目散に駆けつけてくるかもしれません。

一方、温州みかんの場合は、近くまで来ないと気づかれにくい。

でも、一度見つかると「小さいから、いくつも食べなきゃ!」とハクビシンが考えるかもしれません。

結果的に、たくさんの実を食べられてしまう可能性があるんです。

だから、それぞれの果物で特に注意したいポイントが違ってきます。

- ゆず:広範囲での対策が必要

- 温州みかん:木の周辺を重点的に守る

温州みかんの場合は、木のすぐ近くに焦点を当てた対策が効果的でしょう。

こうして見てみると、ゆずと温州みかんでは「果実の大きさと香り」によって、被害の受けやすさが違うことがわかりますね。

「果物の特徴によって対策を変えなきゃいけないんだ」って気づいた方も多いはず。

それぞれの果物の特性を理解して、ピンポイントで効果的な対策を立てていきましょう!

ゆずvsカボス、「酸味の強さ」で被害の程度に差が

ゆずとカボス、どちらも爽やかな柑橘類ですが、ハクビシンの被害の受けやすさが違うんです。その最大の理由は、なんと「酸味の強さ」にあります。

ゆずは程よい酸味と甘みのバランスが特徴です。

一方、カボスは強烈な酸味が特徴で、ゆずよりもずっと酸っぱいんです。

「えっ、そんなに違うの?」って驚く方も多いでしょう。

この酸味の違いが、ハクビシン被害の程度に大きく影響するんです。

具体的に見てみましょう。

- ゆず:程よい酸味で食べやすい、被害を受けやすい

- カボス:強烈な酸味で食べにくい、被害を受けにくい

ハクビシンにとっては、食べやすくて魅力的な獲物なんです。

でも、カボスは「ちょっと手ごわいぞ」という感じ。

食べるのに少し勇気がいるかもしれません。

それだけじゃありません。

酸味の強さによって、ハクビシンの行動も変わってきます。

- 程よい酸味:美味しく食べられる

- 強烈な酸味:食べるのをためらう

- 酸味が弱い:たくさん食べてしまう

- 酸味が強い:少量で満足する

「うん、これはおいしい!もっと食べよう!」って感じで、たくさんの実を食べられてしまうかもしれません。

一方、カボスの場合は、最初の一口で「うわっ、酸っぱい!」とびっくりするかもしれません。

結果的に、あまり食べられずに済む可能性が高いんです。

だから、それぞれの果物で特に注意したいポイントが違ってきます。

- ゆず:徹底的な防御が必要

- カボス:見張りを怠らない程度でOK

カボスの場合は、定期的な見回りと、被害の兆候をチェックする程度でも大丈夫かもしれません。

こうして見てみると、ゆずとカボスでは「酸味の強さ」によって、被害の受けやすさが違うことがわかりますね。

「果物の味によっても対策を変えなきゃいけないんだ」って気づいた方も多いはず。

それぞれの果物の特性を理解して、効果的な対策を立てていきましょう!

「よし、これで我が家の果樹園はバッチリ守れそうだ!」そんな自信が湧いてきたのではないでしょうか。

でも、油断は禁物です。

ハクビシンは賢い動物なので、対策に慣れてしまうこともあります。

定期的に方法を変えたり、新しい対策を取り入れたりすることが大切です。

果樹園を守る戦いは、まさに知恵比べ。

皆さんの工夫で、美味しい果物を守り抜いてくださいね!

ゆず農家必見!驚きのハクビシン対策法

ラベンダーの香りで「ハクビシンを寄せ付けない」庭づくり

ラベンダーの香りは、ハクビシン対策の強い味方になります。この紫色の可愛らしい花には、ハクビシンを遠ざける力があるんです。

ラベンダーの香りは、人間にはリラックス効果がありますが、ハクビシンにとってはとても苦手な匂いなんです。

「えっ、そんな簡単なことで効果があるの?」って思うかもしれませんね。

でも、実はこれがとても効果的なんです。

ラベンダーを使ったハクビシン対策には、いくつかのポイントがあります。

- ゆずの木の周りに、ラベンダーを植える

- ラベンダーのエッセンシャルオイルを使う

- ラベンダーの香りのするスプレーを作る

ラベンダーは丈夫な植物なので、お手入れもそれほど大変ではありません。

ゆずの木の根元を囲むように植えれば、自然な香りの壁ができあがります。

次に、ラベンダーのエッセンシャルオイルを使う方法があります。

小さな容器に入れて、ゆずの木の枝にぶら下げるんです。

「まるで森の中の芳香剤みたい!」って感じですね。

最後に、ラベンダーの香りのするスプレーを自作する方法もあります。

水とラベンダーのエッセンシャルオイルを混ぜて、ゆずの木の周りに吹きかけるんです。

これなら、広い範囲に香りを広げられます。

ラベンダーを使った対策のいいところは、見た目にも美しいことです。

- 紫色の花が庭を彩る

- 虫よけ効果もある

- ハーブティーにも使える

ハクビシン対策をしながら、庭の美観も保てて、さらにハーブティーまで楽しめるなんて、素晴らしいですよね。

ただし、注意点もあります。

ラベンダーの香りは時間が経つと弱くなるので、定期的な手入れが必要です。

植物の場合は水やりを忘れずに、エッセンシャルオイルやスプレーの場合は定期的に補充しましょう。

このように、ラベンダーを使えば、ハクビシン対策と庭づくりを同時に楽しめるんです。

「よし、明日からラベンダーを植えてみよう!」そんな気持ちになりませんか?

ぜひ、美しく香り高い庭づくりに挑戦してみてくださいね。

風鈴の音で「ハクビシンを驚かせる」新発想の対策法

風鈴の涼やかな音色、実はハクビシン対策に大活躍するんです。この日本の夏の風物詩が、ゆずの木を守る強い味方になるなんて、驚きですよね。

ハクビシンは、突然の音に敏感な動物なんです。

風鈴のチリンチリンという音は、ハクビシンにとっては「ビクッ」とするような驚きの音なんです。

「えっ、そんな簡単なものでいいの?」って思うかもしれませんが、これがなかなか効果的なんです。

風鈴を使ったハクビシン対策には、いくつかのコツがあります。

- ゆずの木の枝に風鈴を吊るす

- 風鈴の数は多いほど効果的

- 風鈴の位置を時々変える

できるだけ高い位置がいいでしょう。

ハクビシンが木に登ろうとした時に、すぐに音が聞こえるようにするためです。

「よいしょ」って登ろうとしたら「チリーン」って音がして、「うわっ!」ってびっくりしちゃうわけです。

次に、風鈴の数は多ければ多いほど効果的です。

1つだけじゃなく、複数の風鈴を吊るすのがおすすめです。

「まるでゆずの木がベルツリーみたい!」って感じになるかもしれませんが、それくらいがちょうどいいんです。

そして、風鈴の位置を時々変えることも大切です。

同じ場所だと、ハクビシンが慣れてしまう可能性があるからです。

「今日はここ、明日はあそこ」って感じで、少しずつ位置を変えていきましょう。

風鈴を使った対策のいいところは、他にもたくさんあります。

- 見た目が涼しげで美しい

- 心地よい音で人間もリラックスできる

- 台風や強風の警報にもなる

ハクビシン対策をしながら、庭の雰囲気も良くなって、さらに天候の変化まで教えてくれるなんて、素晴らしいですよね。

ただし、注意点もあります。

風が弱い日は音が鳴らないので、他の対策と組み合わせるのがいいでしょう。

また、近所迷惑にならないよう、夜中はゆずの木から外すなどの配慮も必要です。

このように、風鈴を使えば、ハクビシン対策と夏の風情を同時に楽しめるんです。

「よし、今年の夏は風鈴を飾ってみよう!」そんな気持ちになりませんか?

ぜひ、涼やかな音色とともに、ゆずの木を守る新しい方法を試してみてくださいね。

ペットの抜け毛で「天敵の存在」をアピール

ペットの抜け毛、捨てちゃってませんか?実は、これがハクビシン対策の強力な武器になるんです。

犬や猫の抜け毛を使って、ハクビシンを寄せ付けない環境を作れるなんて、驚きですよね。

ハクビシンは、犬や猫など肉食動物の匂いを嗅ぐと、「ヤバイ!天敵がいる!」と思って逃げ出すんです。

ペットの抜け毛には、その動物の匂いがしっかり残っているので、天敵の存在を主張するのに最適なんです。

「えっ、毛だけでいいの?」って思うかもしれませんが、これがなかなか効果的なんです。

ペットの抜け毛を使ったハクビシン対策には、いくつかのポイントがあります。

- ゆずの木の周りに抜け毛をまく

- 抜け毛を小袋に入れて吊るす

- 定期的に新しい抜け毛に交換する

地面にふわっと広げるイメージです。

「まるで雪が降ったみたい!」って感じになるかもしれませんが、それくらいがちょうどいいんです。

次に、抜け毛を小さな布袋や網袋に入れて、ゆずの木の枝に吊るす方法もあります。

これなら風で飛ばされにくいですし、見た目もスッキリします。

木のあちこちに吊るすのがコツです。

そして、定期的に新しい抜け毛に交換することも大切です。

時間が経つと匂いが弱くなってしまうので、1週間に1回くらいのペースで交換しましょう。

ペットの抜け毛を使った対策のいいところは、他にもたくさんあります。

- お金がかからない

- 自然な方法なので安心

- ペットのブラッシングが楽しくなる

ハクビシン対策をしながら、お金も節約できて、さらにペットとの時間も増えるなんて、素晴らしいですよね。

ただし、注意点もあります。

雨が降ると抜け毛が流されてしまうので、天気予報をチェックしながら対策を講じる必要があります。

また、アレルギーの方がいる家庭では使用を控えたほうがいいでしょう。

このように、ペットの抜け毛を使えば、ハクビシン対策とペットケアを同時に楽しめるんです。

「よし、今日からブラッシングを頑張ろう!」そんな気持ちになりませんか?

ぜひ、愛するペットと一緒に、ゆずの木を守る新しい方法を試してみてくださいね。

鏡とアルミホイルで「光の反射」を利用した撃退法

鏡とアルミホイル、これらの身近なアイテムがハクビシン対策に大活躍するんです。光を反射させて、ハクビシンを驚かせる新しい方法なんですよ。

「えっ、そんな簡単なもので効果があるの?」って思うかもしれませんが、これがなかなかの威力を発揮するんです。

ハクビシンは、突然の光の動きに敏感な動物なんです。

鏡やアルミホイルが反射する光は、ハクビシンにとっては「キラッ」と目に入る不気味な存在。

「なんだか怖いぞ」って感じで近づきにくくなるんです。

鏡とアルミホイルを使ったハクビシン対策には、いくつかのコツがあります。

- ゆずの木の周りに小さな鏡を置く

- 枝にアルミホイルの切れ端を吊るす

- 定期的に位置や向きを変える

手鏡サイズのものでOKです。

地面に少し角度をつけて立てかけると、より広い範囲に光を反射させられます。

「まるでディスコボールみたい!」って感じになるかもしれませんが、それくらいがちょうどいいんです。

次に、アルミホイルの切れ端を細長く切って、ゆずの木の枝に吊るします。

風で揺れると、キラキラと光が動いてハクビシンを驚かせる効果があります。

たくさん吊るすほど効果的ですよ。

そして、定期的に鏡やアルミホイルの位置や向きを変えることも大切です。

同じ場所だと、ハクビシンが慣れてしまう可能性があるからです。

「今日はここ、明日はあそこ」って感じで、少しずつ配置を変えていきましょう。

鏡とアルミホイルを使った対策のいいところは、他にもたくさんあります。

- 材料が安くて手に入りやすい

- 設置が簡単で誰でもできる

- 鳥よけにも効果がある

ハクビシン対策をしながら、お金も節約できて、さらに鳥の被害まで防げるなんて、素晴らしいですよね。

ただし、注意点もあります。

強い日差しの時は、反射光が近所の家に入らないよう気をつけましょう。

また、台風など強風の時は、飛ばされないようにしっかり固定するか、一時的に撤去する必要があります。

このように、鏡とアルミホイルを使えば、ハクビシン対策を楽しく効果的に行えるんです。

「よし、今日から家にあるアルミホイルを活用しよう!」そんな気持ちになりませんか?

ぜひ、キラキラ光る新しい方法で、ゆずの木を守ってみてくださいね。

ニンニクとペパーミントで「強烈な臭い」を作り出す

ニンニクとペパーミント、この強烈な香りコンビがハクビシン対策の新兵器になるんです。臭いが苦手なハクビシンを寄せ付けない環境を作れるなんて、驚きですよね。

ハクビシンは、強い匂いが苦手な動物なんです。

特に、ニンニクの刺激的な香りとペパーミントの清涼感のある香りは、ハクビシンにとっては「うわっ、くさい!」と思う不快な匂いなんです。

「えっ、そんな簡単なもので効果があるの?」って思うかもしれませんが、これがなかなかの威力を発揮するんです。

ニンニクとペパーミントを使ったハクビシン対策には、いくつかのポイントがあります。

- ゆずの木の周りにニンニクを植える

- ペパーミントのエッセンシャルオイルを使う

- ニンニクとペパーミントのスプレーを作る

ニンニクは丈夫な植物なので、お手入れもそれほど大変ではありません。

「まるでゆずの木がニンニクガードに守られてる!」って感じになりますが、それくらいがちょうどいいんです。

次に、ペパーミントのエッセンシャルオイルを使います。

小さな容器に入れて、ゆずの木の枝にぶら下げるんです。

清涼感のある香りが広がって、ハクビシンを遠ざけます。

そして、ニンニクとペパーミントのスプレーを自作する方法もあります。

ニンニクをすりおろして水で薄め、ペパーミントのエッセンシャルオイルを数滴加えます。

これをスプレーボトルに入れて、ゆずの木の周りに吹きかけるんです。

ニンニクとペパーミントを使った対策のいいところは、他にもたくさんあります。

- 材料が安くて手に入りやすい

- 虫よけ効果もある

- ニンニクは収穫して食べられる

ハクビシン対策をしながら、虫も寄せ付けず、さらに食材まで手に入るなんて、素晴らしいですよね。

ただし、注意点もあります。

ニンニクの強い匂いが近所迷惑にならないよう、植える位置には気をつけましょう。

また、ペパーミントは繁殖力が強いので、地植えする場合は広がりすぎないよう注意が必要です。

このように、ニンニクとペパーミントを使えば、ハクビシン対策を香り高く効果的に行えるんです。

「よし、今日からニンニクとペパーミントでゆずの木を守ろう!」そんな気持ちになりませんか?

ぜひ、強烈な香りで、ゆずの木を守る新しい方法を試してみてくださいね。